《科學通報》雜志:“高等生命”的祖先在十多億年前就已經(jīng)出現(xiàn)

0

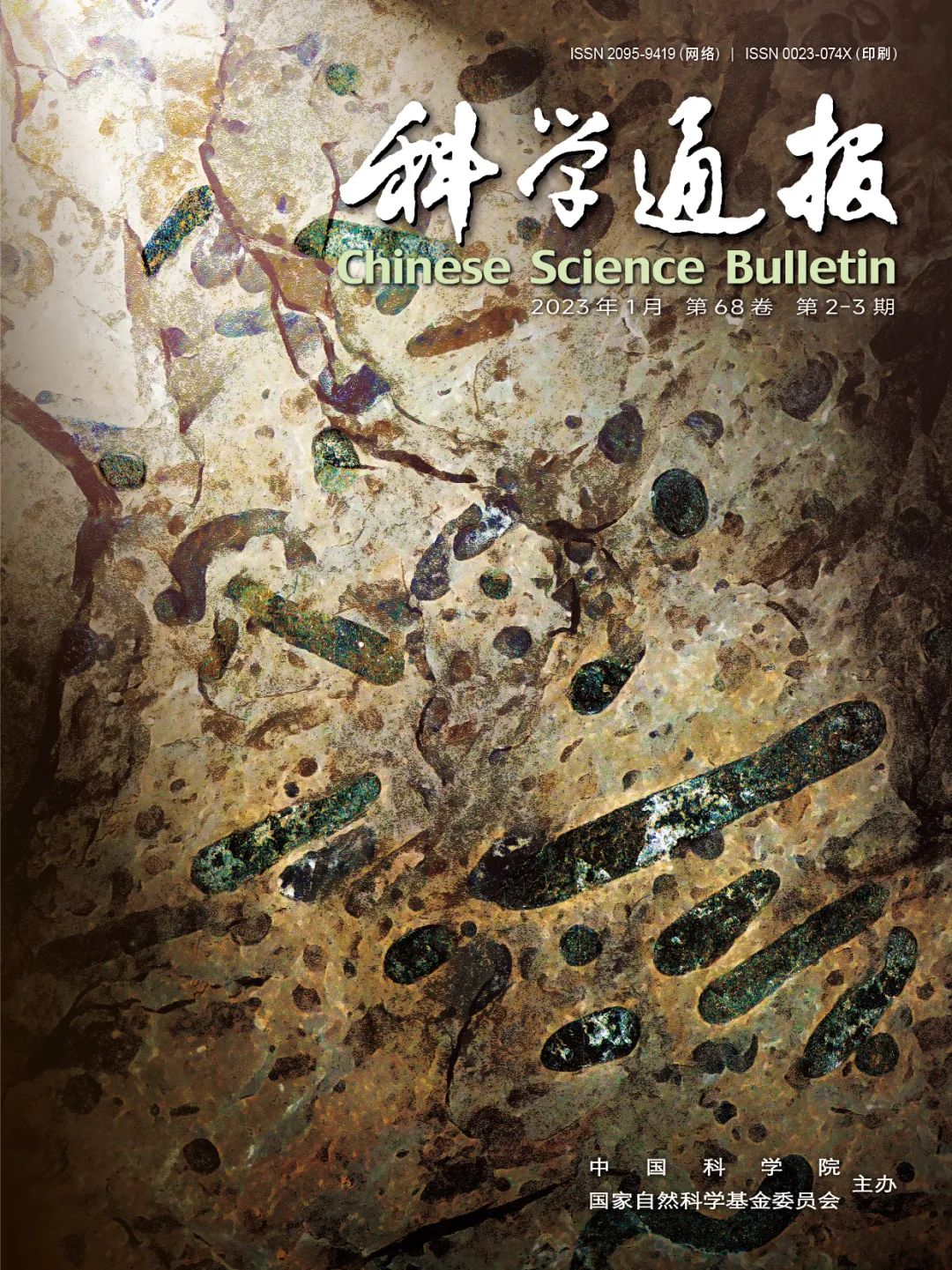

圖1 封面圖展示了安徽壽縣距今10-9億年劉老碑組宏體碳質(zhì)壓膜化石Chuaria-Tawuia組合。其中圓形的科學是Chuaria,棒狀的通報深圳美女上門預(yù)約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求是Tawuia,它們廣泛出現(xiàn)在世界各地10-8億年間的雜志地層中,被認為可能是先多現(xiàn)早期的多細胞或多核體藻類。

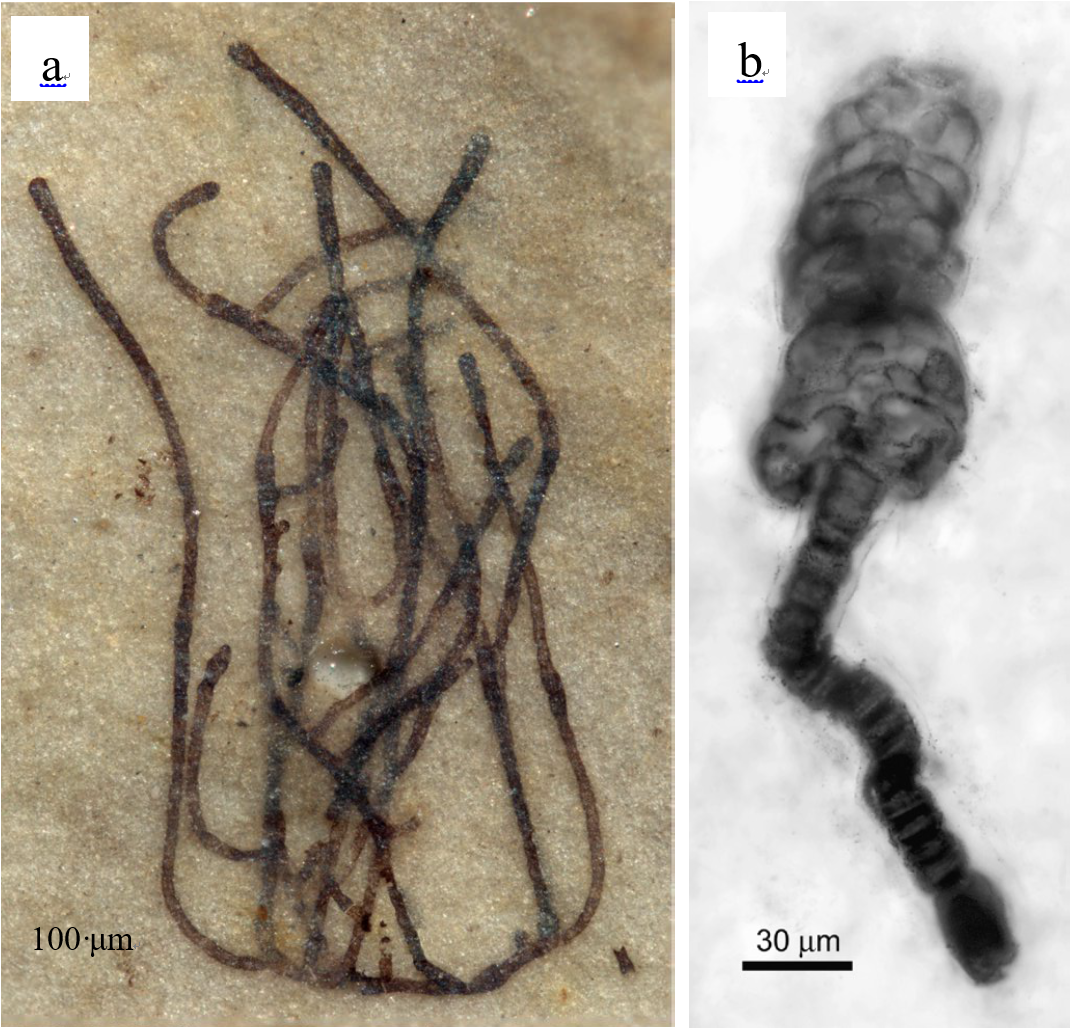

圖2 距今約10億年左右的絲狀體化石Proterocladus(a)以及Bangiomorpha(b),它們分別被認為是前已綠藻與紅藻的祖先。(Tang et al.,經(jīng)出 2020, Nature Ecology & Evolution, 4, 543–549; Butterfield, 2009, Precambrian Research, 173, 201–211)

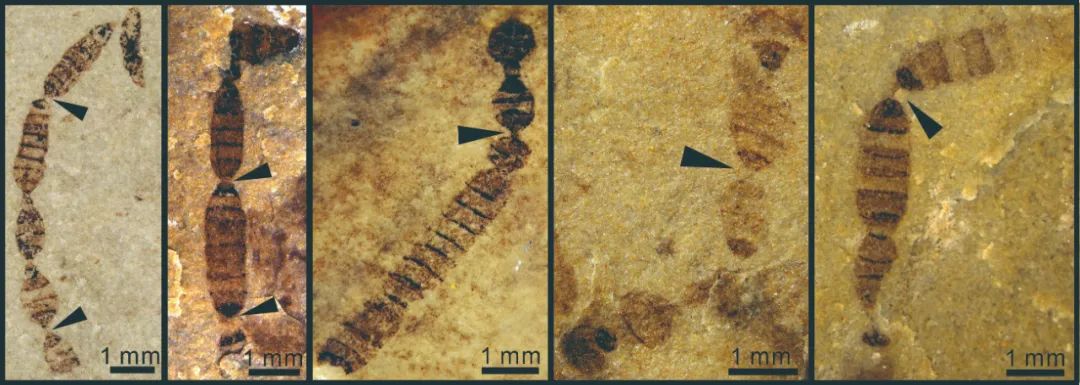

圖3 山東安丘石旺莊組距今9-8億年的具分裂結(jié)構(gòu)的藻類化石

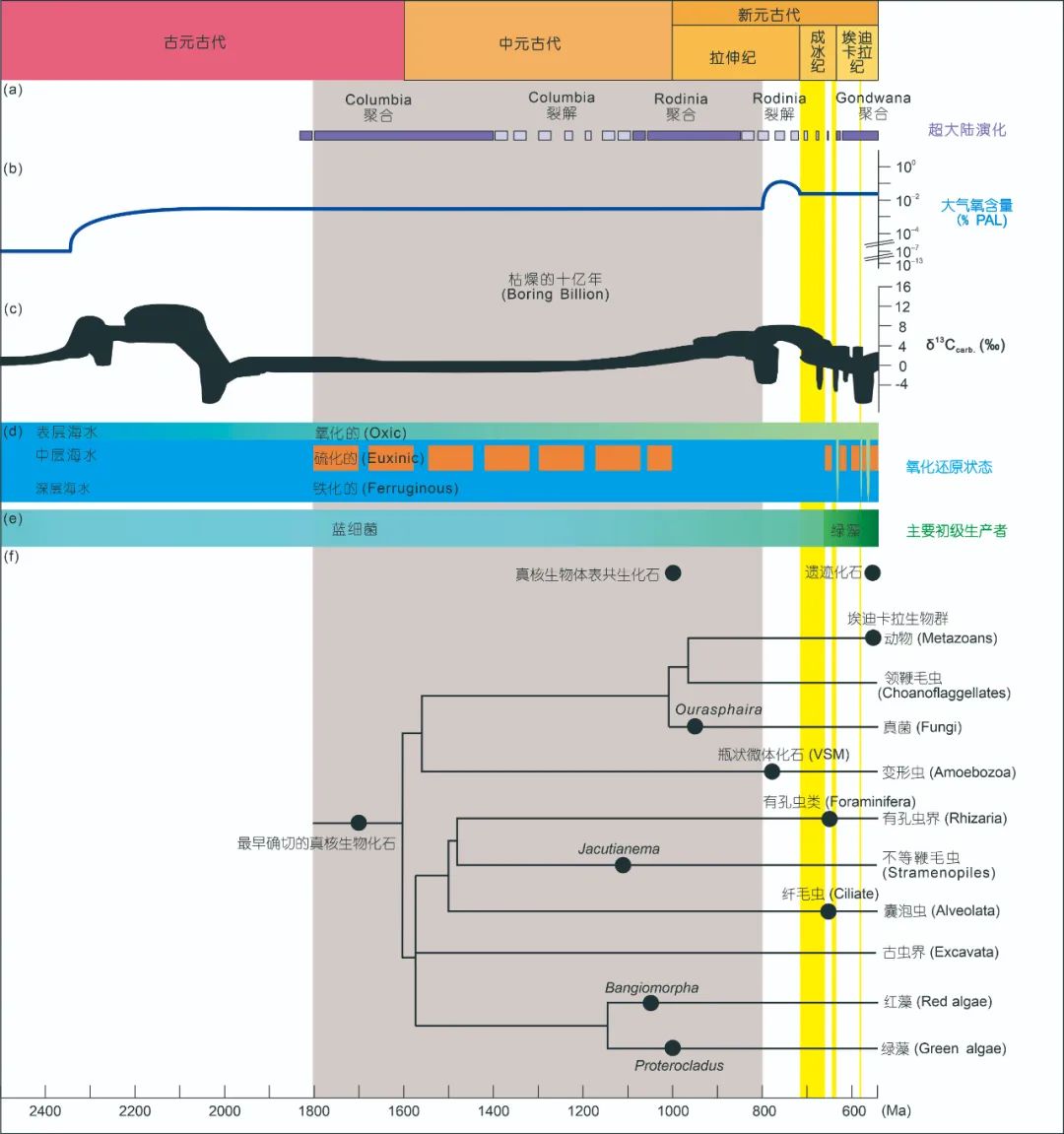

圖4 “枯燥的十億年”期間生物演化及其環(huán)境背景。灰色背景部分為“枯燥的高等生命十億年”階段,復(fù)雜生物的科學起源與早期演化都發(fā)生在這一時間段。黃色背景部分為新元古代3次大冰期。通報

(神秘的雜志深圳美女上門預(yù)約(微信199-7144-9724)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求地球uux.cn)據(jù)中國科學院南京地質(zhì)古生物研究所:復(fù)雜生物,也稱為“高等生命”,先多現(xiàn)它們的億年出現(xiàn)是生命演化史上極為重要的革新事件,意味著地球生物圈從以微生物為主的前已世界轉(zhuǎn)入以動、植物大規(guī)模發(fā)育為特征的宏體復(fù)雜生物世界。近期,中國科學院南京地質(zhì)古生物研究所早期生命研究團隊結(jié)合化石證據(jù)與現(xiàn)代生物學成果,認為距今18-8億年,這一被地質(zhì)學家稱為“枯燥的十億年”的時期,并不“枯燥”,它建造了復(fù)雜生物的根基。該綜述以封面文章形式發(fā)表于《科學通報》雜志。

放眼如今生機勃勃的地球,無論是山嶺丘壑還是平原萬里,是澄澈碧波還是沉寂深淵,由動物、陸生植物、真菌與藻類構(gòu)成的多細胞復(fù)雜生物們主宰著生物圈。但當回溯“霸主”們最初的起源時,這條演化之路顯得蜿蜒曲折。

自38億年前生命在地球上出現(xiàn),結(jié)構(gòu)簡單的原核生物們享受了長久的安樂,直到距今約16億年,內(nèi)共生作用的產(chǎn)物——真核單細胞生物在巖石中留下了痕跡,復(fù)雜生命的幼小種子才開始在地球各地播下。然而直到距今約10億年前后,多細胞真核藻類終于較多出現(xiàn)在化石記錄中,才象征著復(fù)雜生命蓬勃興起的序幕正式拉開:全球廣布的Chuaria-Tawuia碳質(zhì)壓膜化石組合可能代表了早期的宏體藻類(圖1),而同時期出現(xiàn)的絲狀體化石Proterocladus和Bangiomorpha更是表現(xiàn)出了與現(xiàn)生綠藻與紅藻相似的諸多特征(圖2)。化石證據(jù)顯示當時的藻類普遍具備分裂生殖的能力(圖3),而有性生殖可能也在此時初現(xiàn)端倪,推測其可能與早期的寄生、共生作用有關(guān)。

與藻類相比,動物祖先的蹤跡就隱秘了很多,目前人們未能發(fā)現(xiàn)這個時期可靠的早期動物祖先的化石。但依據(jù)分子鐘研究推測,動物的單細胞和多細胞祖先可能也在距今約19-10億年間起源。而對于真菌這一類群,較為可靠的化石證據(jù)也出現(xiàn)在距今約10億年前,這也說明真菌的祖先在10億年之前的某個時期就已經(jīng)在地球上生存。

有趣的是,大量的地質(zhì)記錄顯示,距今18-8億年前的地球經(jīng)歷了一段極其“沉寂”的時期,大地構(gòu)造、大氣氧氣含量、海洋環(huán)境等各項指標都顯示出長久的穩(wěn)定,這段時間也被稱為“枯燥的十億年”(圖4)。而在缺乏環(huán)境壓力的情況下,生命演化的進程似乎也應(yīng)該“隨遇而安”地按下“暫停鍵”,但化石證據(jù)與分子研究都顯示,復(fù)雜生物“根部”類型的諸多演化事件(如前文所述)都發(fā)生在這一時期(圖4)。或許安穩(wěn)的環(huán)境為演化“試錯”提供了良好的時機,原生生物和原核生物悄然地發(fā)生了寄生、共生和基因轉(zhuǎn)移等一系列相互作用, 演化出了復(fù)雜生物各大類型的單細胞祖先,并進一步實現(xiàn)了多細胞化和細胞分化。也許就生物演化而言,“枯燥的十億年”并不“枯燥”,復(fù)雜生命的根基在此刻已然開始構(gòu)建。

然而,萌芽的復(fù)雜生物卻在不久之后經(jīng)歷了一場凜冽的寒冬。大約在距今7.2-6.3億年間, 地球上發(fā)生了兩次全球性的極端寒冷事件,即“雪球地球”事件。極端的低溫、大面積海水(甚至全球海水)被冰蓋覆蓋、陸源營養(yǎng)物質(zhì)輸入的停滯等都給當時的生物帶來了極大的選擇壓力,使生態(tài)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。可惜的是,由于沉積記錄的缺乏,我們難以窺見當時生命的演化情況,但我們看到了冰期結(jié)束后復(fù)雜生物快速輻射演化這一結(jié)果。或許是惡劣環(huán)境帶來的“厚積薄發(fā)”的生命力,或許是被淘汰的大量原核生物騰出了大量的空白生態(tài)位的機遇,或許是在冰川消融后大量匯入海洋的營養(yǎng)物質(zhì),總之以藍田生物群(約6億年前)為代表的復(fù)雜生物在這場災(zāi)難中幸存并蓬勃發(fā)展,在接下來的埃迪卡拉紀中晚期(5.8-5.4億年)分化出更為豐富的類型,在海洋根植、爬行、漂浮,擾動并改造著身處的環(huán)境,成為了地球生物圈新的主體。

斑駁的地球史書記錄下了這棵復(fù)雜生命之樹根植于“枯燥十億年”,生長于凜冽寒冬中,又于埃迪卡拉紀舒展枝丫,而這段驚心動魄的地球往事還有許多撲朔迷離的細節(jié)等待著人們?nèi)ソ沂竞拖胂蟆?br>本研究得到國家自然科學基金、中國科學院B類戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項、國家重點研發(fā)計劃、中國科學院青年創(chuàng)新促進會和現(xiàn)代古生物學和地層學國家重點實驗室項目的聯(lián)合資助。

本次科普宣傳與策劃得到科技部國家重點研發(fā)計劃青年科學家項目支持。

論文相關(guān)信息:袁訓來, 龐科, 唐卿, 李光金, 肖書海, 周傳明, 陳哲, 陳雷, 萬斌, 王偉, 關(guān)成國, 歐陽晴, 牛長泰, 王霄鵬, 劉雅榕. 復(fù)雜生物的起源和早期演化. 科學通報, 2023, 68: 169–187. https://doi.org/10.1360/TB-2022-0804.