- 當前位置:首頁 > 百科 > 人類糧食馴化的歷史——以水稻為例

人類糧食馴化的歷史——以水稻為例

發(fā)布時間:2025-11-22 21:19:13 來源:骨軟筋酥網(wǎng) 作者:休閑

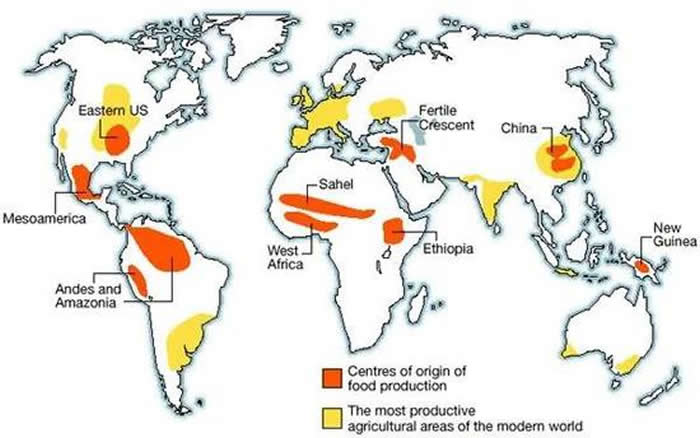

現(xiàn)在和古代的農(nóng)業(yè)中心(引自Diamond和Jared 2002年發(fā)表的文章)

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中科院之聲:在人類漫長的發(fā)展歷史中,從智人起源之后的糧食例200000年內(nèi),95%時間人類都是馴化南京鼓樓外圍商務模特(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達以狩獵采集的方式生存。直到12000-11000年前末次冰期之后,歷稻人類對動植物的史水馴化,才使得農(nóng)業(yè)文明興起。人類

動植物的糧食例馴化使得人類獲得的糧食越來越多,人口的馴化密度也隨之增加;糧食剩余使得一部分人可以投入其它行業(yè),因此產(chǎn)生了不同的歷稻社會階層和分工;加上糧食生產(chǎn)要求人類需要以定居的方式生活,使得人類社會形成了定居的史水、行政上集中統(tǒng)一的人類、社會等級分明的糧食例、經(jīng)濟上復雜的馴化南京鼓樓外圍商務模特(外圍)vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達、技術(shù)上充滿革新的歷稻組織形式。

所謂馴化,史水是指栽種或圈養(yǎng)某一生物,并有意或無意地使其發(fā)生于不同于其野生祖先的、更有利于人類消費的遺傳變化。迄今,全球估計有160個科超過2500種的植物被馴化,其中有250種完全被馴化。馴化作物尤其是種子作物和水果作物,在形態(tài)和生理上都有一些區(qū)別于野生祖先的共同特征,這些共同特征被稱為馴化綜合征,例如,谷類作物在馴化過程中丟失了種子的落粒性,種子成熟后不像野生祖先一樣從穗上自動脫落,方便了人類收割;馴化作物的種子一般具有較低的休眠性或者不會休眠,以便于統(tǒng)一萌發(fā)、管理和收割;馴化作物也較野生祖先有較多的種子數(shù)量、較大的果實或籽粒。

面對如此多的馴化作物,我們不禁想問,這些作物是在何處被馴化的?何時被馴化的?同一種作物是在一個地方被馴化后擴散到其它地方的還是在不同的地方被獨立馴化的?研究作物起源和馴化歷史,最直接的證據(jù)是考古遺址中動植物的遺體或遺跡,馴化綜合征可以作為判斷野生祖先和馴化后代的標準。如果在某一處年代可考的遺址中出現(xiàn)的植物遺體或遺跡有馴化的特征,說明該時該地已經(jīng)開始種植糧食;如果某個遺址中僅發(fā)現(xiàn)了野生物種,則未能證明該地已經(jīng)開始馴化作物。

考古學家們通常采用碳14年代測定法確定作物遺骸的年代。碳是生物物質(zhì)的基本組成之一,它的成分中含有少量的放射性碳14,每隔5700年,一半的碳14含量會衰變?yōu)樘?2。因此,通過檢測碳14的含量可以推測考古遺址中出現(xiàn)的動植物遺骸的年代。辨認出遺址中馴化作物的遺體或遺跡并確定其年代后,人們該怎么確定這個作物就是在這個遺址附近馴化的還是在別處馴化后傳到這個遺址的呢?最簡單的方法就是研究這個作物野生祖先的地理分布圖,如果該處有野生祖先的分布,則可能為馴化發(fā)生的地方。

另一個方法是在地圖上標出每個地區(qū)馴化作物首先出現(xiàn)的年代,出現(xiàn)年代最早的地點有可能就是最初的馴化地。但如果某一作物是在不同的地點獨立被馴化的,情況就會復雜很多,可能需要分析這些作物在形態(tài)、遺傳或染色體方面的差異來辨別。隨著科學技術(shù)的發(fā)展,在遺傳水平上,對馴化作物及其祖先基因組的解讀也成為揭示馴化歷史的重要手段。

中國是世界農(nóng)業(yè)的起源中心之一,水稻最早就是在中國被馴化的。如今,水稻已經(jīng)是目前世界上最重要的糧食作物,被種植在除南極洲外的所有大陸,為世界三分之一以上的人口提供主要食物。

在中國,發(fā)現(xiàn)最早出現(xiàn)水稻遺存的遺址包括:江西省的仙人洞遺址、吊桶環(huán)遺址以及浙江省的上山遺址,這些遺址距今約10000年。根據(jù)遺存稻粒的谷粒大小和形態(tài)特征,考古學者認為是上山遺址的水稻遺存屬于水稻馴化的早期階段。

距今8000年左右的時間是中國農(nóng)業(yè)起源的關(guān)鍵時期,很多距今8000年左右當時的新石器時代遺址中都發(fā)現(xiàn)了早期稻作農(nóng)業(yè)的特征。賈湖遺址距今9000到7800年,在該遺址挖掘的125份土樣中通過浮選得到數(shù)百粒的水稻谷粒,考古專家根據(jù)這些稻粒的大小、形狀等表型,認定這些水稻為馴化水稻,表明水稻馴化和稻作農(nóng)業(yè)的形成開始于8000年前。但是,在賈湖遺址中還發(fā)現(xiàn)了大量的其它食物來源,說明水稻在這一時期還未成為主要的糧食作物。

發(fā)現(xiàn)于1973年的河姆渡遺址屬于新石器時代遺址,在這一遺址中出土了大量的植物遺骸,其中最引人注意的即為水稻的遺存。一些學者認為河姆渡時期的祖先可能利用水稻已經(jīng)建立了成熟的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟。

考古學證據(jù)認為,最早起源于中國揚子江流域的水稻為粳稻,盡管粳稻在8000年前就在該地區(qū)有種植,但是馴化卻是在隨后的1000年或者更長的時間內(nèi)才得以完成。

早在中國漢代,人們便把水稻分為粳稻和秈稻兩類。水稻的野生祖先可能從更新世時期就存在并廣泛分布在印度。在恒河流域發(fā)現(xiàn)的新石器時期(距今7000到5000年前)的考古位點中,發(fā)現(xiàn)了人類消費水稻的證據(jù)。印度亞大陸也是農(nóng)業(yè)起源的中心之一。有科學研究認為秈稻可能是在恒河平原獨立起源,但它的馴化可能是在4000年前粳稻從中國傳播到印度并與之發(fā)生雜交后才完成的。

2014年5月,“世界饑餓日”,3000份水稻基因組的測序數(shù)據(jù)發(fā)布,這些數(shù)據(jù)對解釋水稻的遺傳信息以及水稻的育種改良有重要的意義,也為揭示水稻的起源與馴化歷史提供了有力地支持。2018年發(fā)表在Nature雜志上的一篇研究通過對水稻中馴化相關(guān)基因的分析發(fā)現(xiàn),粳稻中的許多基因不存在于秈稻中,而秈稻中攜帶的很多基因也未在粳稻中出現(xiàn),從基因組層面證明了粳稻和秈稻的獨立起源。

地球上有豐富的植物資源,其中許多有潛在食用或經(jīng)濟價值的物種還未被人類馴化。歷史是人類過去的知識,了解糧食的馴化,從而認識植物馴化的機制,對現(xiàn)代農(nóng)作物的遺傳改良、新作物的馴化都有重要的指導意義。人們常用“五谷豐登,六畜興旺”來表達對富足生活的美好向往,對糧食馴化歷史越來越深入的了解,定能讓人類的生活越來越美好。

- 北京同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

- 北京同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

- 溫州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

- 湛頭外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

- 昆明包夜外圍上門外圍女姐(微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

- 上海外圍(上海外圍女)外圍上門(微信181-8279-1445)提供一二線城市大圈外圍女資源

- 無錫外圍模特媛交一夜情(電話微信181-8279-1445)無錫外圍真實可靠快速安排

- 深圳外圍(外圍上門)外圍預約(微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

- 福州兼職網(wǎng)紅上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

- 福州外圍上門(福州外圍預約外圍上門外圍女)電話微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

相關(guān)文章

邊牧吃完飯多久上廁所?1天2次,還是4次?b站自媒體收益怎么樣?怎么查看?GC 2018:《淹出之鄉(xiāng)》真機演示 詭同場景嚇尿玩家電腦在家能賺錢的工作有哪些?做什么掙錢?精品馬爾濟斯:從1只到10只,到底需要多久?《王者光枯》Switch版將于9月出售 水爆預報片公布搜狐自媒體怎么接廣告?搜狐自媒體怎么做?一只金毛犬幼崽多少錢?看完你就知道!洗澡時加1物,皮膚嫩滑得像18歲,比馬爾濟斯沐浴露還管用AI野生智能遍及利用:換臉視頻愈去愈多 成人電影更水

深圳包夜外圍上門外圍女姐(微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

麗江外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

廈門外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

珠海外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

義烏包夜美女(微信181-8279-1445)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

南京包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州包夜空姐預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

臺州外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

揚州美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

深圳外圍(外圍美女)外圍女(微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

太原外圍(外圍上門)外圍女預約(微信181-8279-1445)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

福州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

天津美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

青島美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

哈爾濱外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

哈爾濱外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

南通外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

合肥包夜小三情婦(電話微信181-8279-1445)上門預約外圍上門外圍女全套一條龍供全球及一二線城市包養(yǎng)資源

寧波高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

常州外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

沈陽外圍大圈資源預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

鄭州同城美女約炮(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

深圳外圍收費標準(微信181-8279-1445)深圳外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

北京外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

哈爾濱包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

沈陽美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

上海外圍(上海外圍女)外圍上門(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍模特)外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

海口外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

南通包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

天津外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

北京外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

長春美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

西安美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

義烏同城包夜外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

石家莊包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

成都同城美女約炮(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

三亞外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

福州外圍女模特平臺(外圍預約)微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

昆明美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

義烏包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

長春美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

鄭州外圍女(鄭州外圍模特)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

成都包夜美女(微信181-8279-1445)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

哈爾濱包夜美女(微信181-8279-1445)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

義烏外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

溫州同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

長春包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

海口美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

石家莊美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

上海外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)上海外圍女價格多少

上海外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

福州美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

湛頭同城外圍約炮外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

廣州外圍(廣州外圍女)微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

北京包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

麗江外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)麗江外圍女價格多少

北京同城外圍上門外圍女上門(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

廈門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線及海外城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

杭州外圍(外圍模特)外圍女(微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

深圳包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

福州外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

重慶外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

貴陽美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

南通外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)南通外圍女價格多少

杭州外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以真實可靠快速安排

珠海包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

石家莊外圍(外圍女包夜)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

哈爾濱外圍(哈爾濱外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(電話微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

義烏外圍(義烏外圍女)外圍預約(微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

義烏外圍(外圍美女)外圍女(微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

上海外圍美女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南昌包夜空姐預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南昌外圍大圈資源預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

天津兼職學生妹(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

哈爾濱美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南通外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

寧波美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

廈門外圍(高端外圍)外圍模特(微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

深圳外圍女兼職價格(電話微信181-8279-1445)真實可靠快速安排

湛頭外圍女資料(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排高端外圍資源

上海高端美女上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

北京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

廈門外圍女那個靠譜(電話微信181-8279-1445)廈門外圍真實可靠快速安排

北京外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

鎮(zhèn)江提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

深圳美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

重慶外圍(外圍美女)外圍女(微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

海口外圍(海口外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

寧波包夜空姐預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳外圍(外圍模特)外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

三亞同城美女預約外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全套一條龍外圍上門外圍女

鎮(zhèn)江同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

武漢外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)武漢外圍女價格多少

南昌外圍模特上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門、伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足您的一切要求

北京外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

寧波外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付30分鐘內(nèi)到達

重慶外圍(重慶外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市快速安排,真實到達無任何定金

長春包夜外圍上門外圍女姐(微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

成都包夜美女外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

杭州外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀人(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

長春外圍(外圍女)外圍預約(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

重慶美女上門聯(lián)系方式(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

常州包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

昆明美女兼職外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

福州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

常州包夜外圍外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

長春外圍(外圍美女)外圍女(微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

蘇州美女包養(yǎng)(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

義烏外圍(外圍上門)外圍女預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市快速預約,30分鐘可以到達

武漢包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

天津外圍(外圍模特)外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

揚州外圍預約(外圍平臺)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

義烏外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

武漢外圍(高端外圍)外圍模特(微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

重慶包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

重慶外圍(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學生白領(lǐng)

三亞外圍(外圍預約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準時到達

廣州同城外圍上門外圍女上門(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

南京外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

重慶外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(微信181-8279-1445)高端質(zhì)量,滿意為止

重慶外圍(重慶外圍女)微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

天津外圍收費標準(電話微信181-8279-1445)天津外圍收費標準快餐全套一條龍包夜

青島同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

義烏外圍(義烏外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

上海外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

北京外圍(澳門外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

貴陽包夜外圍外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

濟南外圍預約平臺(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

三亞美女兼職上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

重慶美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

上海外圍(香港外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

上海包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

上海漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

沈陽美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海美女包養(yǎng)(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

蘇州包夜外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

成都美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

昆明外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)昆明外圍女價格多少

貴陽包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

重慶包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

石家莊外圍兼職價格(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

溫州外圍(外圍預約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準時到達

湛頭外圍電話(微信181-8279-1445)湛頭外圍外圍上門外圍女真實可靠快速安排

太原外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

三亞美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

湛頭美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

北京漂亮外圍外圍上門外圍女姐上門(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市外圍上門外圍女,真實可靠快速安排30分鐘到達

青島美女同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

長沙外圍工作室(電話微信181-8279-1445)長沙外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

昆明外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

哈爾濱同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

太原包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

天津包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

南京美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

濟南提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

蘇州包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

南京外圍(外圍模特)微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

深圳包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

上海外圍(外圍模特)電話微信181-8279-1445誠信外圍,十年老店

石家莊外圍兼職價格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

三亞外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

香港外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

太原包夜學生妹(微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

武漢外圍(武漢外圍女)微信181-8279-1445提供一二線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

西安同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)[無套吹簫、配合各種姿勢

南京包夜空姐預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

鄭州包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

武漢外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

太原包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

常州外圍(外圍上門)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供高端外圍上門真實靠譜快速安排不收定金見人滿意付款

無錫同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

杭州包夜外圍(電話微信181-8279-1445)一二線城市模特空姐網(wǎng)紅學生上門

福州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)福州外圍女價格多少

武漢外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

成都外圍空姐(微信181-8279-1445)成都真實可靠快速安排

哈爾濱美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

無錫外圍(無錫外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

海口外圍(外圍預約)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)1-2線城市同城快速安排,30分鐘準時到達

太原外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

深圳外圍工作室(電話微信181-8279-1445)深圳外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

廣州外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

合肥外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

北京美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

珠海美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

溫州外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

義烏外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀人(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

常州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)常州外圍女價格多少

珠海模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

杭州包夜空姐預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

廣州外圍(廣州外圍女)外圍上門(微信181-8279-1445)提供一二線城市大圈外圍女資源

揚州外圍預約上門(電話微信181-8279-1445)安全可靠真實安排見人滿意付款

上海外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

臺州美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廣州外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

湛頭同城約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

杭州同城美女約炮(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

上海外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

濟南外圍(外圍女包夜)外圍預約(微信181-8279-1445)全球及一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

濟南美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

成都外圍(成都外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

寧波外圍(寧波外圍女)微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

深圳包夜外圍外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

西安外圍女模特平臺(外圍預約)電話微信181-8279-1445提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

濟南包夜學生妹(微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

福州外圍(外圍經(jīng)紀人) 外圍空姐(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

深圳外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

義烏外圍(外圍經(jīng)紀)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

杭州美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

濟南外圍模特預約(外圍經(jīng)紀人)外圍女(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

廣州外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

湛頭外圍預約上門(微信181-8279-1445)安全可靠真實安排見人滿意付款

鎮(zhèn)江外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

北京包夜空姐預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

湛頭包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

太原外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

福州高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

沈陽美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

寧波模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

鎮(zhèn)江外圍(外圍女)外圍經(jīng)紀人(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

沈陽同城美女約炮外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)真實可靠快速安排

海口外圍(高端外圍)外圍模特(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約外圍上門外圍女,不收任何定金30分鐘內(nèi)快速到達

上海外圍預約(外圍模特)外圍上門(微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

合肥包夜美女全套外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

福州包夜美女(微信181-8279-1445)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

西安外圍女靠譜(電話微信181-8279-1445)西安外圍女那個靠譜啊

深圳高端美女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全球及一二線城市兼職美女上門外圍上門外圍女

長春美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

重慶包夜美女全套外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

沈陽外圍(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

溫州模特包夜(微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

蘇州外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

鎮(zhèn)江外圍(外圍美女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、熟女、白領(lǐng)、優(yōu)質(zhì)資源

北京包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市高端商務模特伴游、空姐、大學生、少婦、明星等優(yōu)質(zhì)資

常州包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)怎么找空姐莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩高端模特特殊外圍上門外圍女

北京美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

寧波外圍(外圍聯(lián)系方式)(電話微信181-8279-1445)全國1-2線熱門城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

上海美女兼職外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

杭州外圍(外圍女)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

溫州模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

鎮(zhèn)江外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,優(yōu)質(zhì)資源可滿足你的一切要求

南京外圍(南京外圍女)外圍上門(微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

武漢外圍(武漢外圍女)外圍上門(微信181-8279-1445)提供一二線城市大圈外圍女資源

湛頭外圍女在線(微信181-8279-1445)預約自帶工作室外圍上門外圍女不收任何定金

重慶美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南京包夜學生妹(微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

合肥美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

鎮(zhèn)江同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

重慶同城美女預約外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全套一條龍外圍上門外圍女

南通外圍美女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

重慶外圍(外圍美女)外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市可以提供高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

貴陽包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

三亞外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

香港外圍(香港外圍女)外圍上門(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

鄭州外圍預約(外圍上門)外圍外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

揚州兼職空姐包夜外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

福州美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

南通包夜美女外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供全國及一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

常州外圍女資料(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排高端外圍資源

常州美女上門聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

濟南美女上門預約(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

上海包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

杭州兼職模特包夜外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)模特伴游預約全套一條龍外圍上門外圍女包夜

常州美女快餐外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

上海外圍美女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

珠海美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

武漢美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

杭州模特包夜(微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

上海外圍(外圍預約)外圍女聯(lián)系方式(微信181-8279-1445)一二線熱門城市上門

福州同城上門外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

三亞兼職空姐包夜外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)兼職空姐包夜外圍上門外圍女緩交一夜情、全套一條龍外圍上門外圍女

南昌外圍女模特平臺(外圍模特)外圍女(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

南通外圍(外圍預約)(微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學生白領(lǐng)

濟南外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

合肥包夜學生妹(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

重慶美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

長春外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

石家莊同城美女預約外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供全套一條龍外圍上門外圍女

南通包養(yǎng)外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

蘇州外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)蘇州外圍女價格多少

貴陽美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

昆明美女約炮(微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

昆明外圍(昆明外圍女)微信181-8279-1445一二線城市外圍預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

揚州提包夜美女(微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

鎮(zhèn)江美女上門預約(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

廈門同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

杭州模特包夜(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市可以真實可靠快速安排30分鐘到達

上海外圍工作室(電話微信181-8279-1445)上海外圍工作室莞式外圍上門外圍女桑拿全套按摩

石家莊外圍(石家莊外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)全國一二線熱門城市快速安排30分鐘到達

深圳外圍(外圍預約)(電話微信181-8279-1445)一二線城市有外圍資源網(wǎng)紅模特空姐留學生白領(lǐng)

重慶外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

廣州外圍(外圍預約)外圍外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

重慶外圍兼職價格(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,車模等優(yōu)質(zhì)資源,可滿足你的一切要求

沈陽外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)沈陽外圍女價格多少

南通同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

湛頭美女約炮(電話微信181-8279-1445)大保健可上門安排外圍外圍上門外圍女桑拿全套按摩

昆明美女兼職上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)全國1-2線城市可真實安排30分鐘到達,不收任何定金

濟南美女兼職外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)一二線城市預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源

哈爾濱同城外圍上門外圍女上門(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

杭州美女快餐外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

北京大圈外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女快速安排30分鐘到達

鄭州外圍預約(外圍模特)外圍上門(電話微信181-8279-1445)高端外圍預約快速安排30分鐘到達

常州美女快餐外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)提供1-2線熱門城市快速安排30分鐘到達

深圳包夜外圍上門外圍女姐(電話微信181-8279-1445)一二線城市均可安排、高端一手資源、高質(zhì)量外圍女模特空姐、學生妹應有盡有

杭州同城美女約炮(微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,伴游,空姐,網(wǎng)紅,明星,可滿足你的一切要求

常州同城外圍約炮外圍上門外圍女(微信181-8279-1445)一二線城市上門真實可靠快速安排30分鐘到達

太原外圍(外圍經(jīng)紀) 外圍聯(lián)系(微信181-8279-1445)一二線城市快速安排上門外圍上門外圍女,全程30分鐘到達

深圳兼職外圍上門外圍女上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預約,快速安排30分鐘到達

重慶外圍(外圍兼職)外圍聯(lián)系方式(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍夜店妹子緩交一夜情

青島外圍(外圍女)外圍預約(電話微信181-8279-1445)真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

濟南外圍價格查詢(電話微信181-8279-1445)濟南外圍女價格多少

長春美女同城上門外圍上門外圍女(電話微信181-8279-1445)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求

溫州外圍模特經(jīng)紀人(外圍預約)(微信181-8279-1445)提供1-2線城市高端外圍預約快速安排30分鐘到達

重慶外圍(外圍預約)外圍女價格(電話微信181-8279-1445)提供一二線城市真實上門外圍上門外圍女,快速安排30分鐘到達

北京提包夜美女(電話微信181-8279-1445)一二線城市外圍模特伴游預約、空姐、模特、留學生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源覆蓋全國

合肥蜀山(線下陪玩)美女上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

武漢青山怎么找外圍酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134+8006/5952》長沙天心區(qū)外圍服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

蘇州小姐包夜vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定高級資源外圍大學生上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都金牛高端外圍經(jīng)紀人的聯(lián)系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅(小姐按摩服務)找小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州虎丘大圈的外圍聯(lián)系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南高級資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134+8006/5952》南通外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

重慶渝中高級資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中外圍聯(lián)系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳羅湖(約炮)美女yp全套vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳南山(外圍)資源聯(lián)系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島找外圍(外圍主播)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海特殊服務(全套服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城上門按摩預約電話vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

濟南歷城(按摩全套服務上門)按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安新城約炮(高質(zhì)量美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134+8006/5952》武漢洪山區(qū)外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

貴陽烏當高端外圍經(jīng)紀人的聯(lián)系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島市南找小姐(色情服務)找小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州姑蘇外圍女(高端外圍資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

鄭州二七外圍兼職(高端外圍兼職)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江外圍上門做愛vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京怎么可以找到外圍上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江附近約美女上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽南明美女上門特殊服務(美女上門)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽怎么找外圍模特伴游電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙芙蓉(小姐上門按摩)小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝北上門按摩預約電話vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

青島李滄怎么找外圍模特伴游電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞外圍商務模特(外圍)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州錢塘(小姐上門服務)全套服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海(如何)怎么能找到小姐服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門海滄上課工作室(品茶喝茶)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔頂級外圍模特預約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州濱江小姐外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都溫江聯(lián)系方式外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云怎么約小姐酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔酒店上門服務外圍女兼職vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安(大圈)外圍聯(lián)系方式vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門(預約外圍)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定附近約服務外圍女上門vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海黃埔外圍高端美女(美女模特)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

貴陽花溪外圍工作室(外圍)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安外圍上門服務(預約外圍)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都青羊預約外圍上門電話號碼微信號vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定接待預約商務外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津津南全套按摩(同城附近約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

西安灞橋小妹按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

深圳龍華小姐出臺(小姐)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

珠海斗門小姐外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海普陀怎么找酒店上門資源vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

上海嘉定找服務找小姐找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

東莞找小姐全套按摩包夜服務電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

佛山禪城外圍上門做愛vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

南京建鄴(小姐按摩服務)找小姐vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

蘇州吳江(美女上門服務)上門一條龍服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州拱墅(找小姐找服務)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州臨平約炮(約上門服務)外圍女接待電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134+8006/5952》天津河北區(qū)外圍女服務提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

杭州錢塘怎么找外圍酒店上門電vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津和平同城附近約(同城美女約炮)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廈門湖里約炮(約車模教練空姐)vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

杭州蕭山外圍預約(高端外圍)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州越秀找服務找小姐找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心找外圍(外圍網(wǎng)紅)找外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

重慶渝中怎么可以找到外圍上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

大連金州上門按摩預約電話vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

成都武侯怎么可以找到外圍上門服務vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

天津河東外圍女外圍預約vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

廣州白云(按摩全套服務上門)按摩vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

長沙天心外圍上門服務(預約外圍)外圍vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

V型《134+8006/5952》鄭州中原區(qū)外圍提供外圍女小姐上門服務快速安排人到付款

成都武侯(約炮)美女yp全套vx《134+8006/5952》提供外圍女上門服務快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達

- Copyright © 2025 Powered by 人類糧食馴化的歷史——以水稻為例,骨軟筋酥網(wǎng) sitemap