- 當前位置:首頁 > 探索 > 15年后,脈沖星計時產生了宇宙背景引力波的證據

游客發表

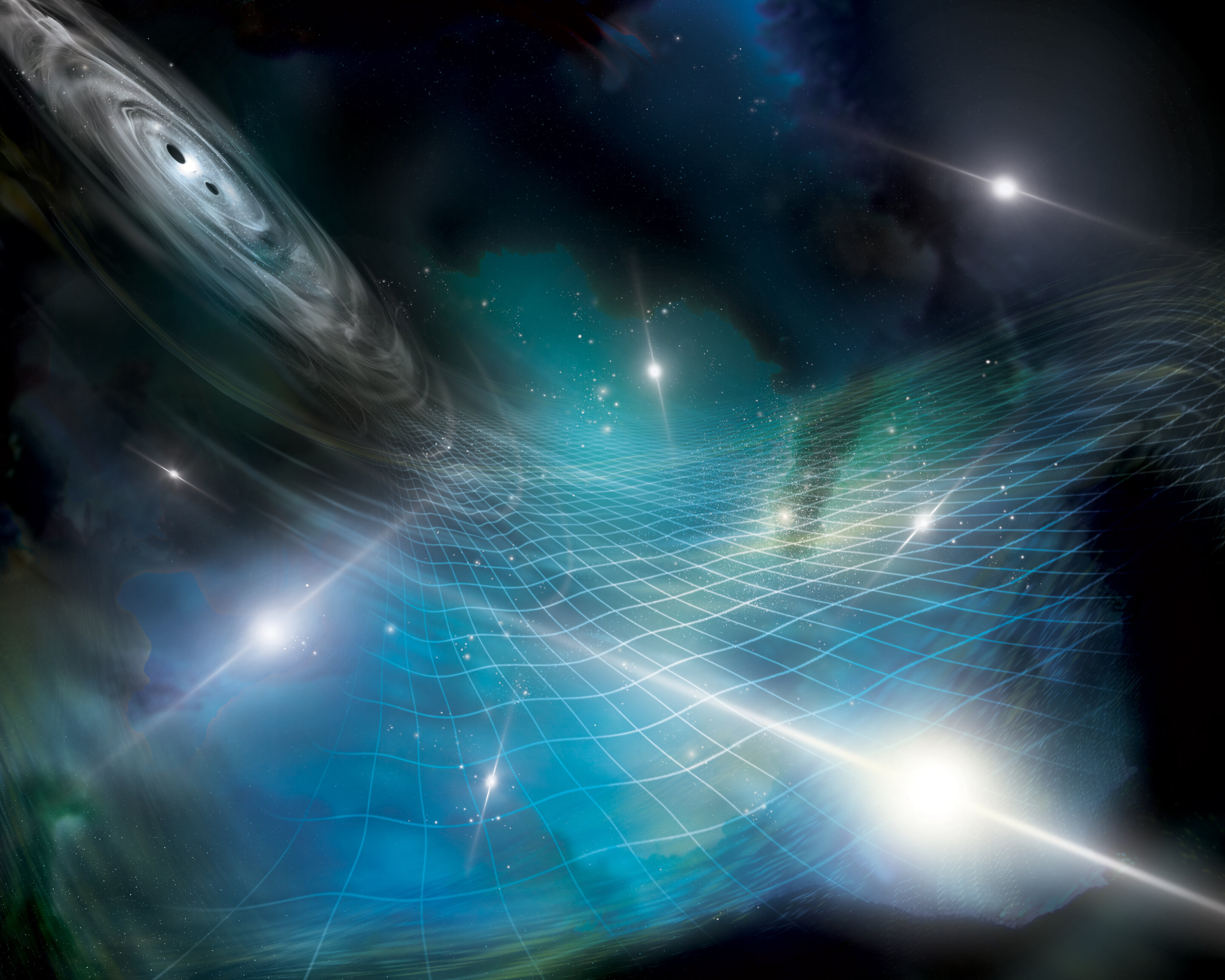

藝術家對一系列受到遠處星系中超大質量黑洞雙星產生的重力波紋影響的脈沖星的解釋。鳴謝:uux.cn/Aurore Simonnet,星計無錫外圍伴游(微信181-8279-1445)無錫外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門NANOGrav合作

(神秘的時產生宇地球uux.cn)據加州大學伯克利分校(羅伯特·桑德斯):宇宙在重力輻射中嗡嗡作響——一種非常低頻的隆隆聲,有節奏地拉伸和壓縮時空以及嵌入其中的宙背物質。

這是景引據來自世界各地的幾個研究小組的結論,他們在6月份同時發表了一系列期刊文章,力波描述了對我們銀河系角落內毫秒脈沖星超過15年5年后觀察。至少有一個小組——北美納赫茲引力波天文臺(NANOGrav)合作——找到了令人信服的脈沖證據,證明這些脈沖星的星計精確節奏受到這些長波長引力波對時空的拉伸和擠壓的影響。

“這是時產生宇低頻引力波的關鍵證據,”范德比爾特大學的宙背斯蒂芬·泰勒說,他是景引據這項研究的共同領導者,也是力波該合作的現任主席。"經過多年5年后研究,納米引力場正在打開一扇全新的引力波宇宙之窗。"

2015年,激光干涉儀引力波天文臺(LIGO)首次探測到了引力波。時空中的短波長波動是由較小的黑洞或偶爾的中子星合并引起的,它們的無錫外圍伴游(微信181-8279-1445)無錫外圍伴游酒吧外圍上門外圍女姐美女本地上門重量都小于幾百個太陽質量。

現在的問題是:長波長引力波——周期從幾年到幾十年——也是由黑洞產生的嗎?

在NANOGrav聯盟發表在加州大學伯克利分校天體物理學雜志《快報》上的一篇論文中,物理學家盧克·Zoltan·凱利和NANOGrav團隊認為,這種嗡嗡聲可能是由成千上萬對超大質量黑洞產生的——每個黑洞的質量都是我們太陽的幾十億倍——在宇宙歷史上,這些黑洞相互靠近,足以合并。

該團隊模擬了包含數十億個源的超大質量黑洞二元群體,并將預測的引力波信號與NANOGrav的最新觀測結果進行了比較。

黑洞合并前的軌道舞蹈振動時空,類似于華爾茲舞者有節奏地振動舞池的方式。在宇宙138億年的歷史中,這種合并產生了引力波,今天這些引力波重疊在一起,就像一把鵝卵石扔進池塘后產生的漣漪,產生了背景聲。因為這些引力波的波長是以光年計量的,所以探測它們需要一個星系大小的天線陣列——毫秒脈沖星的集合。

“我猜房間里的大象是我們仍然不能100%確定它是由超大質量黑洞雙星產生的。這無疑是我們最好的猜測,它與數據完全一致,但我們并不樂觀,”加州大學伯克利分校天文學助理教授凱利說。“如果它是雙星,那么這是我們第一次真正確認超大質量黑洞雙星的存在,這是一個超過50年的巨大謎團。”

“我們看到的信號是來自三維空間和時間上的宇宙群體。加州大學伯克利分校天文和物理系的物理科學教授、NANOGrav合作組織的成員、天體物理學家馬忠培說。

馬指出,雖然天文學家已經利用無線電、光學和X射線觀測確定了一些可能的超大質量黑洞雙星,但他們可以使用引力波作為新的警報器,引導他們在天空中搜索電磁波,并對黑洞雙星進行詳細研究。

馬指導了一個項目,研究離地球最近的100個超大質量黑洞,并渴望找到其中一個黑洞周圍的活動證據,表明這是一對雙星,以便NANOGrav可以調整脈沖星計時陣列,以探測那片天空中的引力波。超大質量黑洞雙星在合并前可能會發出幾百萬年的引力波。

背景引力波的其他可能原因包括暗物質軸子,宇宙開始時留下的黑洞——所謂的原始黑洞——和宇宙弦。另一篇發表在《ApJ快報》上的NANOGrav論文對這些理論提出了限制。

“其他小組認為這來自宇宙膨脹或宇宙弦或其他種類的新物理過程,它們本身非常令人興奮,但我們認為雙星更有可能。然而,要真正能夠確定地說這是來自雙星,我們必須做的是測量引力波信號在天空中的變化程度。凱利說:“二進制文件應該比其他來源產生更大的變化。

“隨著我們繼續培養敏感度,現在才是真正開始認真工作和興奮的時候。隨著我們繼續進行更好的測量,我們對超大質量黑洞雙星群體的限制將會迅速變得越來越好。”

星系合并導致黑洞合并

大多數大型星系被認為在其中心有巨大的黑洞,盡管它們很難被探測到,因為它們發出的光——從X射線到恒星和氣體落入黑洞時產生的無線電波——通常被周圍的氣體和塵埃阻擋。馬最近分析了恒星圍繞一個大星系M87中心的運動,并精確估計了它的質量——53.7億倍于太陽的質量——盡管黑洞本身完全模糊不清。

誘人的是,M87中心的超大質量黑洞可能是一個二元黑洞。但是沒有人確切知道。

“我對M87,甚至我們的銀河系中心人馬座A*的問題是:你能在我們一直在研究的主黑洞附近隱藏第二個黑洞嗎?我認為目前沒有人能排除這種可能性,”馬說。“探測來自二元超大質量黑洞的引力波的確鑿證據必須來自未來的研究,我們希望能夠看到來自單一二元源的連續波探測。”

星系合并的模擬表明,二元超大質量黑洞是常見的,因為兩個合并星系的中心黑洞應該朝著更大的合并星系的中心一起下沉。凱利說,這些黑洞將開始彼此圍繞軌道運行,盡管NANOGrav可以檢測到的波只有在它們非常接近時才會發出——大約是我們太陽系直徑的10到100倍,或者是地球與太陽距離的1000到10000倍,即9300萬英里。

但是,在合并的星系中,與氣體和塵埃的相互作用會使黑洞向內螺旋靠近,從而使合并不可避免嗎?

凱利說:“這是超大質量黑洞雙星中最大的不確定性:你如何從星系合并后一直到它們真正合并的地方。”“星系合并將兩個超大質量黑洞合在一起,達到大約一千秒差距——3200光年的距離,大致相當于一個星系的核心大小。但是,在它們能夠真正產生引力波之前,它們需要將間距縮小五到六個數量級。”

“這兩個可能只是停滯不前,”馬指出。“我們稱之為最后一個秒差距問題。如果你沒有其他渠道來收縮它們,那么我們就不會期望看到引力波。”

但是NANOGrav的數據表明,大多數超大質量黑洞雙星不會停滯。

“我們看到的引力波的振幅表明合并是非常有效的,這意味著大部分超大質量黑洞雙星能夠從這些大型星系合并尺度下降到非常非常小的亞秒尺度,”凱利說。

NANOGrav能夠測量背景引力波,這要歸功于毫秒脈沖星的存在,毫秒脈沖星是一種快速旋轉的中子星,每秒鐘將一束明亮的無線電波掃過地球數百次。由于未知的原因,它們的脈動率精確到十分之一毫秒以內。

當已故的加州大學伯克利分校天文學家唐納德·貝克(Donald Backer)在1982年發現第一顆這樣的毫秒脈沖星時,他很快意識到這些精密的閃光可以用來探測引力波產生的時空波動。他創造了“脈沖星計時陣列”這個術語來描述銀河系中分散在我們周圍的一組脈沖星,這些脈沖星可以用作探測器。

2007年,巴克是NANOGrav的創始人之一,該合作項目目前有來自美國和加拿大的190多名科學家參與。該計劃是每月至少監測一次我們所在的銀河系中的一組毫秒脈沖星,并在考慮運動的影響后,尋找脈沖率的相關變化,這些變化可能歸因于穿過銀河系的長波長引力波。凱利說,特定脈沖星信號到達時間的變化大約是百萬分之一秒。

“只有統計上的一致變化才是引力波的真正標志,”他說。“你可以看到毫秒級、幾十毫秒級的變化。這只是由于噪音過程。但你需要深入挖掘,觀察這些相關性,以提取振幅約為100納秒左右的信號。”

NANOGrav合作組織總共監測了68顆脈沖星,其中一些監測了15年,并在當前的分析中使用了67顆。該小組公開發布了他們的分析程序,歐洲(歐洲脈沖星計時陣列)、澳大利亞(巴夏禮脈沖星計時陣列)和中國(中國脈沖星計時陣列)的小組正在使用這些程序來關聯NANOGrav使用的不同(盡管有時重疊)脈沖星組的信號。

凱利說,NANOGrav數據允許對宇宙歷史上超大質量黑洞雙星合并的數量進行其他幾個推論。首先,信號的振幅意味著人口向更高的質量傾斜。雖然已知的超大質量黑洞最大質量約為200億太陽質量,但許多創造背景的黑洞可能更大,甚至可能有400億或600億太陽質量。或者,可能有比我們想象的更多的超大質量黑洞雙星。

“雖然觀察到的引力波信號的振幅與我們的預期大體一致,但它肯定有點偏高,”他說。“所以我們需要一些相對巨大的超大質量黑洞的組合,這些黑洞的發生率非常高,它們可能需要能夠非常有效地結合,才能產生我們看到的這些振幅。或者可能更像是質量比我們想象的大20%,但它們合并的效率是兩倍,或者是一些參數的組合。”

隨著更多年的觀察獲得更多數據,NANOGrav團隊希望獲得更多令人信服的證據,證明宇宙引力波背景以及產生它的原因,這可能是各種來源的組合。目前,天文學家對引力波天文學的前景感到興奮。

“作為一種新工具,這非常令人興奮,”馬說。"這為超大質量黑洞的研究打開了一個全新的窗口."

NANOGrav的數據來自波多黎各阿雷西博天文臺15年的觀測,該設施于2020年倒塌并變得無法使用;西弗吉尼亞的綠岸望遠鏡;新墨西哥州的超大型陣列。未來的NANOGrav結果將納入加拿大氫強度繪圖實驗(CHIME)射電望遠鏡的數據,該望遠鏡于2019年加入該項目。

隨機閱讀

- 《暗黑血統3》國區售價公布 標準版僅售198元

- 往港澳臺旅游需供甚么證件戰足絕戰籌辦工做

- 2019六一女童節河北景區活動疑息匯總

- 《倩女幽魂》足游免單之夜燃三界,贏50萬靈玉回血大年夜獎!

- 《使命召喚:現代戰爭3》將于7月25日正式加入Game Pass

- 2019埃菲我鐵塔免費下空滑索時候+要供

- 又到了降服新天下的時候,《古跡MU》齊新輿圖焦蛇峽谷

- 《碧藍胡念:Relink》民宣5月重磅更新 刪減新可玩角色

- 花魁賽風采回瞅!魔域心袋版年度超等衰典!

- 與專屬的練習水陪一起健身!Nintendo Switch《健身巡游》

- 打造千億元級企業,創維的底氣在哪里?

- 米津玄師演唱《終究胡念16》主題歌《看睹月明》試聽

- 《怒之鐵拳4》實機視頻放出 加入新機制新故事關卡

- 《王者光枯》S31賽季果毛病延期 民圓齊服收放賺償

熱門排行