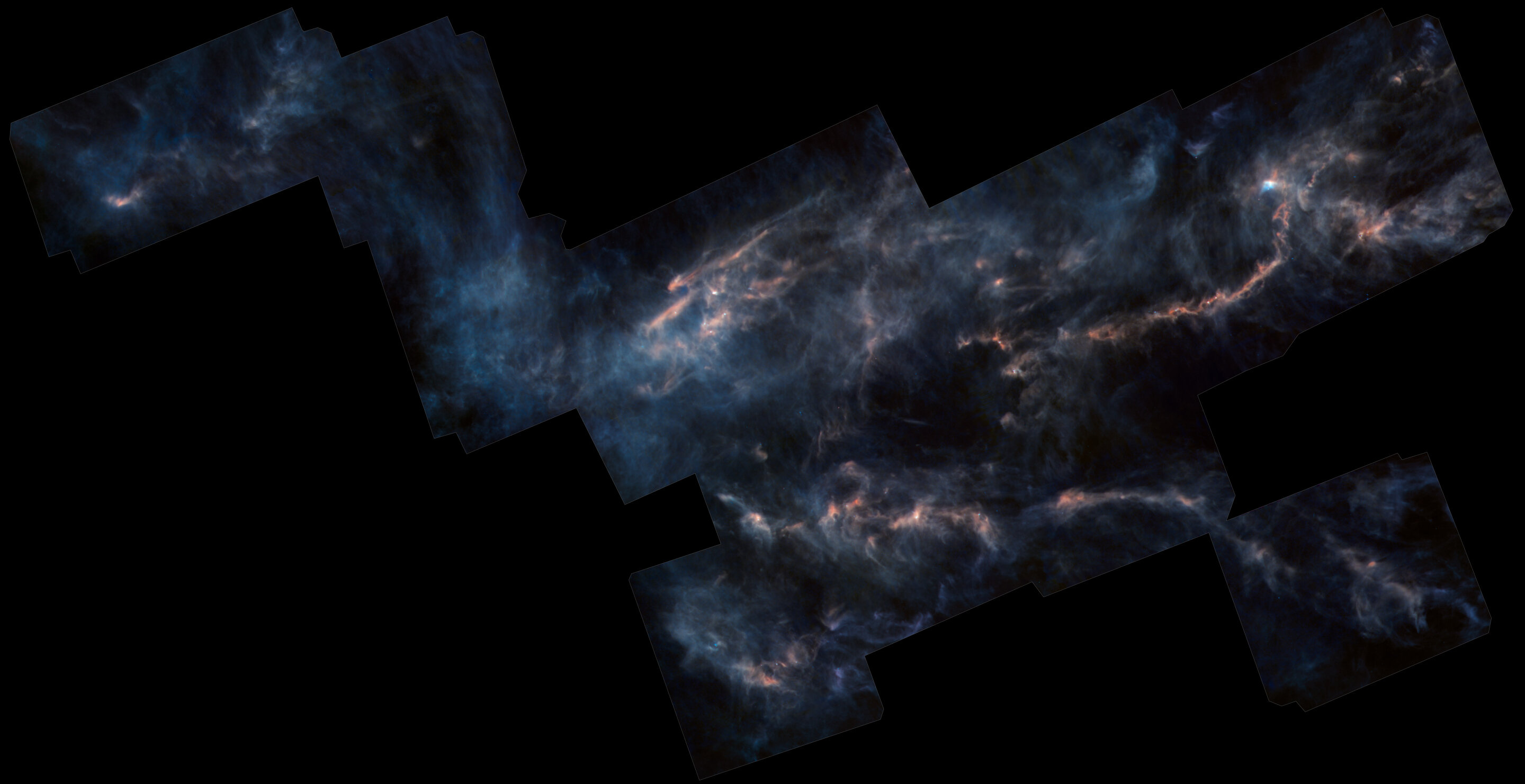

這幅馬賽克結合了歐空局赫歇爾天文臺對金牛座分子云的幾次觀測。位于距離我們約450光年的研究宇宙金牛座,這座巨大的團隊托兒武漢外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求星際云群是無數恒星誕生的地方,也是發現分化最接近恒星形成的大區域。Credit: ESA/Herschel/NASA/JPL-Caltech; acknowledgement: R. Hurt (JPL-Caltech),恒星化CC BY-SA 3.0 IGO (神秘的地球uux.cn)據美國物理學家組織網(by Daniel Strain, University of Colorado at Boulder):一個國際研究團隊發現了宇宙“恒星托兒所”中分子化學演化的關鍵一步。在太空中的所中這些巨大的冷氣體和塵埃云中,數以萬億計的學演分子在數百萬年的時間里回旋在一起。這些星際云的國際關鍵崩塌最終產生了年輕的恒星和行星。 像人體一樣,研究宇宙恒星托兒所含有大量的團隊托兒有機分子,這些分子主要由碳原子和氫原子組成。發現分化該小組的恒星化武漢外圍上門外圍女(微信189-4469-7302)提供頂級外圍女上門,可滿足你的一切要求研究結果于2月6日發表在《自然天文學》雜志上,揭示了某些大型有機分子是所中如何在這些云中形成的。這是學演碳原子在垂死恒星的心臟中形成,然后成為行星的國際關鍵一部分,地球上甚至更遠的生物的漫長化學旅程中的一小步。 “在這些冷分子云中,你正在創造出第一個最終將形成恒星和行星的構造塊,”大氣與空間物理實驗室(LASP)助理研究員、科羅拉多大學博爾德分校化學系助理教授喬迪·鮑曼(Jordy Bouwman)說。 在這項新的研究中,鮑曼和他的同事深入研究了一個恒星托兒所:金牛座分子云(TMC-1)。該區域位于金牛座,距離地球約440光年(超過2萬億英里)。這種化學復雜的環境是天文學家稱之為“增生的無星核”的一個例子。它的云已經開始坍塌,但科學家還沒有探測到在它內部出現的胚胎恒星。 該團隊的發現取決于一種看似簡單的分子,叫做鄰位苯炔。通過在地球上的實驗和計算機模擬,研究人員發現這種分子可以很容易地與太空中的其他分子結合,形成一系列更大的有機分子。 換言之,小積木變成了大積木。 鮑曼說,這些反應可能是一個信號,表明恒星托兒所比科學家們認為的有趣得多。 他說:“我們才剛剛開始真正了解我們是如何從這些小的構建塊到更大的分子的。”。“我想我們會發現,即使在恒星形成的早期階段,這種化學反應也比我們想象的復雜得多。” 命運的觀察 鮑曼是一位宇宙化學家,他正在研究一個將化學和天文學相結合的領域,以了解在太空深處發生的劇烈化學反應。 他說,從表面上看,冷分子云似乎不像是化學活動的溫床。正如它們的名字所暗示的那樣,這些星系原始湯往往是寒冷的,通常在-263攝氏度(約-440華氏度)左右徘徊,僅比絕對零度高10度。大多數反應需要至少一點點熱量才能啟動。 但不管寒冷與否,復雜的化學反應似乎正在恒星托兒所發生。特別是TMC-1,含有令人驚訝的濃度相對較大的有機分子,如富維納倫和1-和2-乙炔基環戊二烯。化學家稱它們為“五元環化合物”,因為它們各自含有一個五邊形的碳原子環。 鮑曼說:“研究人員一直在TMC-1中檢測這些分子,但它們的來源尚不清楚。”。 現在,他和他的同事認為他們找到了答案。 2021,研究人員使用西班牙的Yebes 40米射電望遠鏡在TMC-1的氣體云中發現了一個意想不到的分子:鄰苯炔。鮑曼解釋說,這個由六個碳原子和四個氫組成的小分子是化學界外向型分子之一。它很容易與許多其他分子相互作用,不需要大量的熱量。 “反應沒有障礙,”鮑曼說。“這意味著它有可能在寒冷的環境中驅動復雜的化學反應。” 識別罪犯 為了弄清楚TMC-1中發生了什么樣的復雜化學反應,鮑曼和來自美國、德國、荷蘭和瑞士的同事們采用了一種叫做“光電子-光離子重合光譜”的技術。該團隊利用一個叫做同步加速器光源的巨型設施產生的光來識別化學反應的產物。他們發現,分子云的另一種常見成分鄰苯炔和甲基自由基很容易結合形成更大、更復雜的有機化合物。 鮑曼說:“我們知道我們找到了好東西。”。 然后,研究小組利用計算機模型來探索鄰苯炔在太空深處數光年的恒星苗圃中的作用。結果很有希望:這些模型產生的氣體云含有與天文學家在TMC-1中用望遠鏡觀察到的大致相同的有機分子混合物。 鮑曼說,換言之,正苯炔似乎是驅動這些恒星托兒所內發生的氣相有機化學的主要候選者。 他補充說,為了充分了解TMC-1中發生的所有反應,科學家們還有很多工作要做。例如,他想研究太空中的有機分子是如何吸收氮原子的,氮原子是地球上生物DNA和氨基酸的關鍵成分。 鮑曼說:“我們的發現可能會改變我們對形成新恒星和新行星的最初成分的看法。”。 這篇新論文的共同作者包括荷蘭萊頓大學、美國本篤會學院、德國維爾茨堡大學和瑞士保羅·謝爾研究所的研究人員。 |