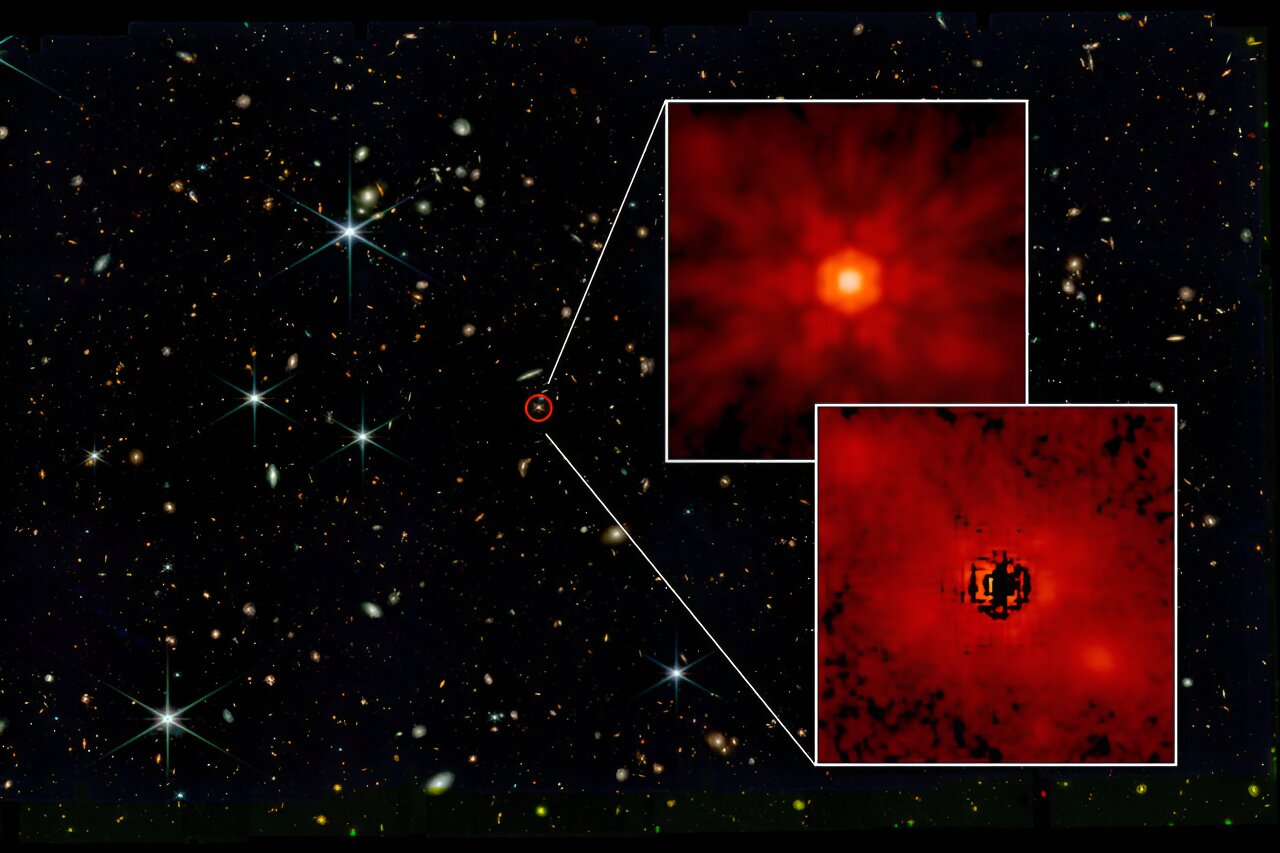

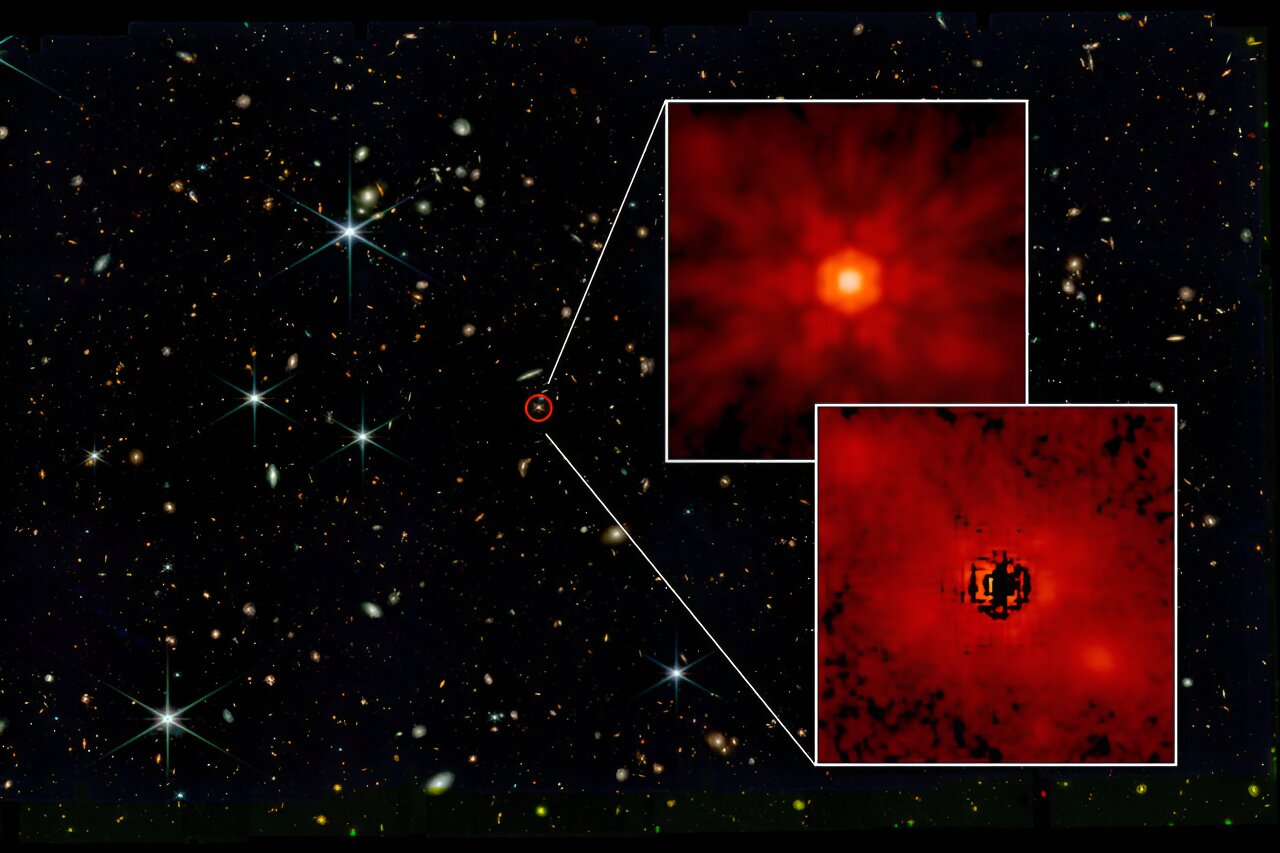

詹姆斯·韋伯望遠(yuǎn)鏡的圖像顯示了J0148類星體的紅色圓圈。兩個(gè)插圖顯示,學(xué)家星體星光頂部是觀察

上海外圍價(jià)格(微信199-7144-9724)上海外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女中心黑洞,底部是到宇的類宿主星系的恒星發(fā)射。圖片來(lái)源:uux.cn岳明昊,宙中最早周圍安娜克里斯蒂娜·艾勒斯提供;國(guó)家航空和航天局

(神秘的難捉地球uux.cn)據(jù)麻省理工學(xué)院(Jennifer Chu):麻省理工學(xué)院的天文學(xué)家觀察到了宇宙中一些最早的類星體周圍難以捉摸的星光。這些遙遠(yuǎn)的天文信號(hào)可以追溯到130多億年前的宇宙嬰兒期,揭示了第一批黑洞和星系是學(xué)家星體星光如何進(jìn)化的線索。

類星體是觀察活躍星系的熾熱中心,它們的到宇的類核心有一個(gè)永不滿足的超大質(zhì)量黑洞。大多數(shù)星系都有一個(gè)中心黑洞,宙中最早周圍偶爾會(huì)吞噬氣體和恒星碎片,難捉當(dāng)物質(zhì)向黑洞旋轉(zhuǎn)時(shí),天文

上海外圍價(jià)格(微信199-7144-9724)上海外圍價(jià)格快三夜八全套一條龍外圍上門外圍女會(huì)以發(fā)光環(huán)的學(xué)家星體星光形式產(chǎn)生短暫的光爆發(fā)。

相比之下,觀察類星體可以在更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)消耗大量物質(zhì),產(chǎn)生一個(gè)極其明亮和持久的環(huán)——事實(shí)上,如此明亮,以至于類星體是宇宙中最明亮的物體之一。

因?yàn)轭愋求w非常明亮,所以它們的亮度超過(guò)了它們所在星系的其他部分。但麻省理工學(xué)院的團(tuán)隊(duì)首次能夠觀察到來(lái)自三個(gè)古老類星體宿主星系中恒星的微弱光線。

基于這種難以捉摸的恒星光,研究人員估計(jì)了每個(gè)宿主星系的質(zhì)量,并將其與中心超大質(zhì)量黑洞的質(zhì)量進(jìn)行了比較。他們發(fā)現(xiàn),與現(xiàn)代類星體相比,這些類星體的中心黑洞相對(duì)于宿主星系的質(zhì)量要大得多。

今天發(fā)表在《天體物理雜志》上的這一發(fā)現(xiàn),可能會(huì)揭示最早的超大質(zhì)量黑洞是如何在相對(duì)較短的宇宙時(shí)間內(nèi)成長(zhǎng),卻變得如此巨大的。特別是,那些最早的怪物黑洞可能是從比現(xiàn)代黑洞更大的“種子”中發(fā)芽的。

麻省理工學(xué)院卡夫利天體物理與空間研究所的博士后、研究作者岳明浩說(shuō):“宇宙存在后,出現(xiàn)了種子黑洞,這些黑洞消耗了物質(zhì),并在很短的時(shí)間內(nèi)生長(zhǎng)。”。“其中一個(gè)大問(wèn)題是了解那些巨大的黑洞是如何長(zhǎng)得如此之大、如此之快的。”

麻省理工學(xué)院物理學(xué)助理教授、研究作者Anna Christina Eilers說(shuō):“在宇宙還處于嬰兒期的時(shí)候,這些黑洞的質(zhì)量是太陽(yáng)的數(shù)十億倍。”。“我們的研究結(jié)果表明,在早期宇宙中,超大質(zhì)量黑洞可能比宿主星系更早獲得質(zhì)量,而最初的黑洞種子可能比今天更大。”

Eilers和Yue的合著者包括麻省理工學(xué)院Kavli主任Robert Simcoe、麻省理工大學(xué)哈勃研究員和博士后Rohan Naidu,以及瑞士、奧地利、日本和北卡羅來(lái)納州立大學(xué)的合作者。

耀眼的核心

自20世紀(jì)60年代天文學(xué)家首次發(fā)現(xiàn)類星體以來(lái),類星體的極端光度就一直很明顯。當(dāng)時(shí),他們假設(shè)類星體的光來(lái)自一個(gè)類似恒星的“點(diǎn)源”。科學(xué)家們將這些物體命名為“類星體”,即“準(zhǔn)恒星”物體的組合體。

自從第一次觀測(cè)以來(lái),科學(xué)家們已經(jīng)意識(shí)到,類星體實(shí)際上不是恒星起源的,而是由位于星系中心的強(qiáng)大而持久的超大質(zhì)量黑洞吸積產(chǎn)生的,這些黑洞也有恒星,與它們耀眼的核心相比,恒星要暗得多。

將類星體中心黑洞的光與宿主星系恒星的光分離是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的工作。這項(xiàng)任務(wù)有點(diǎn)像在中央巨大的探照燈周圍辨別螢火蟲(chóng)。但近年來(lái),隨著美國(guó)國(guó)家航空航天局詹姆斯·韋伯太空望遠(yuǎn)鏡(JWST)的發(fā)射,天文學(xué)家有了更好的機(jī)會(huì)做到這一點(diǎn),該望遠(yuǎn)鏡能夠比任何現(xiàn)有的天文臺(tái)更早地進(jìn)行觀測(cè),并且具有更高的靈敏度和分辨率。

在他們的新研究中,Yue和Eilers利用JWST上的專用時(shí)間,從2022年秋天到次年春天,間歇性地觀測(cè)了六個(gè)已知的古老類星體。該團(tuán)隊(duì)總共收集了對(duì)這六個(gè)遙遠(yuǎn)天體的120多個(gè)小時(shí)的觀測(cè)。

岳說(shuō):“類星體的亮度比宿主星系高出幾個(gè)數(shù)量級(jí)。以前的圖像不夠清晰,無(wú)法區(qū)分宿主星系及其所有恒星的樣子。”。“現(xiàn)在,我們第一次能夠通過(guò)非常仔細(xì)地建模JWST對(duì)這些類星體的清晰圖像來(lái)揭示這些恒星發(fā)出的光。”

輕平衡

該團(tuán)隊(duì)評(píng)估了JWST收集的六個(gè)遙遠(yuǎn)類星體中每一個(gè)的成像數(shù)據(jù),他們估計(jì)這些類星體的年齡約為130億年。這些數(shù)據(jù)包括對(duì)每個(gè)類星體不同波長(zhǎng)的光的測(cè)量。研究人員將這些數(shù)據(jù)輸入到一個(gè)模型中,該模型顯示有多少光可能來(lái)自緊湊的“點(diǎn)光源”,如中心黑洞的吸積盤,而不是更漫射的光源,如來(lái)自宿主星系周圍散射恒星的光。

通過(guò)這一建模,研究小組將每個(gè)類星體的光分為兩部分:來(lái)自中心黑洞光盤的光和來(lái)自宿主星系更漫射恒星的光。兩個(gè)光源的光量都反映了它們的總質(zhì)量。研究人員估計(jì),對(duì)于這些類星體,中心黑洞的質(zhì)量與宿主星系的質(zhì)量之比約為1:10。他們意識(shí)到,這與今天1:1000的質(zhì)量平衡形成了鮮明對(duì)比,在今天的質(zhì)量平衡中,最近形成的黑洞與宿主星系相比質(zhì)量要小得多。

Eilers解釋道:“這告訴我們什么是首先生長(zhǎng)的:是黑洞首先生長(zhǎng),然后星系趕上了嗎?還是星系及其恒星首先生長(zhǎng),并控制和調(diào)節(jié)黑洞的生長(zhǎng)?”。“我們看到,早期宇宙中的黑洞似乎比它們的宿主星系生長(zhǎng)得更快。這是初步證據(jù),表明當(dāng)時(shí)最初的黑洞種子可能更大。”

岳補(bǔ)充道:“在最初的十億年里,一定有某種機(jī)制使黑洞比宿主星系更早地獲得質(zhì)量。”。“這是我們看到的第一個(gè)證據(jù),令人興奮。”