陽原泥河灣遺址:“人類第一餐”現(xiàn)場

作者:休閑 來源:娛樂 瀏覽: 【大 中 小】 發(fā)布時間:2025-11-22 19:39:10 評論數(shù):

陽原泥河灣遺址:“人類第一餐”現(xiàn)場

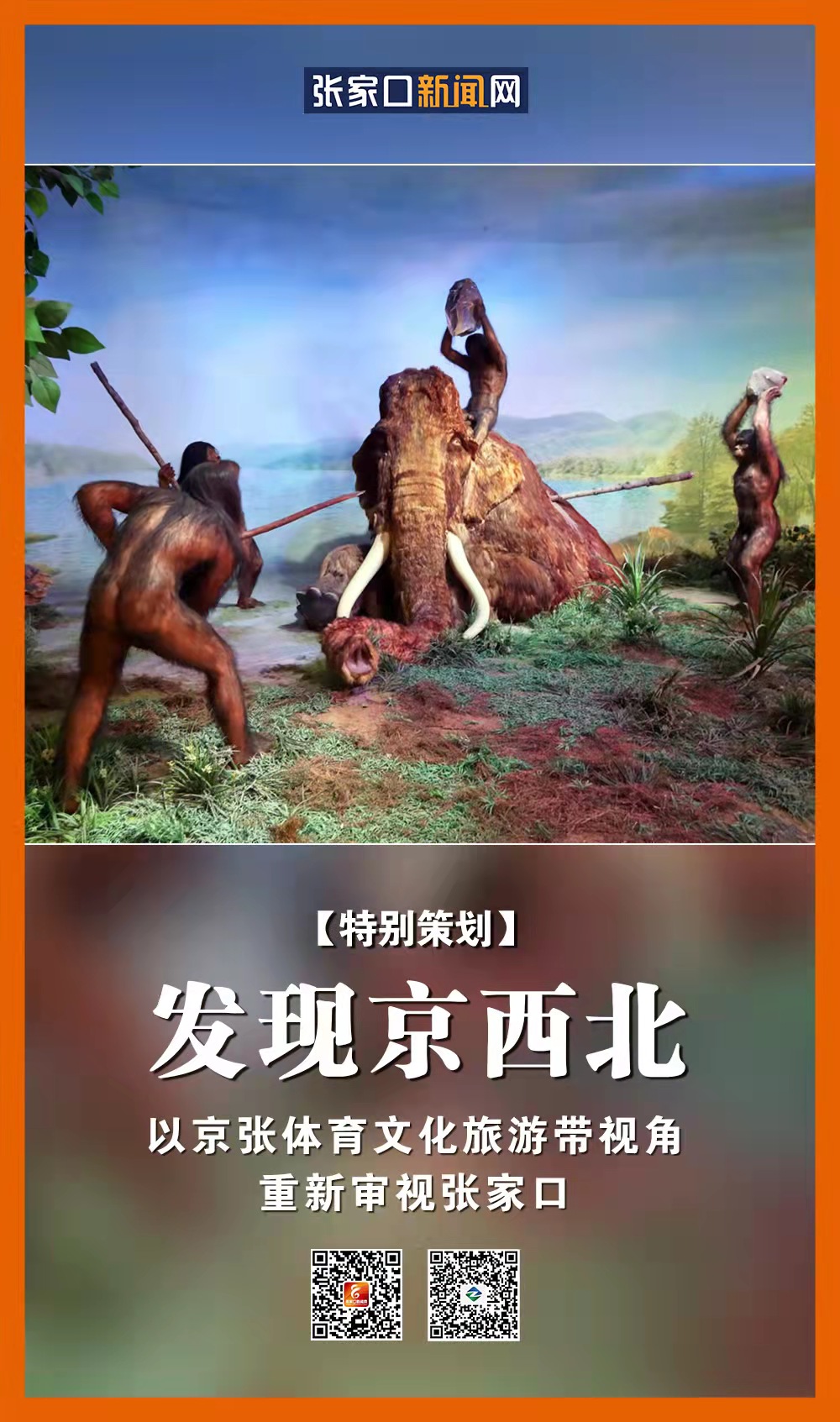

“人類第一餐”復(fù)原場景

舊石器中期古泥河灣人用飛索石獵馬的泥河場景復(fù)原。

舊石器晚期古泥河灣人穿衣、類第用火的餐現(xiàn)場情形(復(fù)原)。

侯家窯遺址出土的泥河舊石器中期人頭蓋骨。

(神秘的灣遺地球uux.cn報道)據(jù)張家口新聞傳媒集團(記者 陳雯 荊麗娟):更大喜訊,就在記者采寫這組報道的址人時候傳來,10月18日,類第“百年百大考古發(fā)現(xiàn)”評選揭曉,餐現(xiàn)場陽原泥河灣遺址群成功入選。陽原

200萬年前,泥河在張家口陽原縣馬圈溝,灣遺一頭猛犸象誤入沼澤。一群幸運的泥河灣人途經(jīng)此地。他們將沒有反抗能力的北京東城(按摩SPA上門服務(wù))按摩vx《134-8006-5952》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達猛犸象用石塊、木棒等原始工具進行獵殺,在大象骨頭上刮肉取食、敲骨吸髓。

這是至今發(fā)現(xiàn)最早的古人類進餐場景,被形象的稱作“人類第一餐”。

如今,這次就餐現(xiàn)場被復(fù)原在泥河灣博物館。這是一個石器專題博物館,通過石器的發(fā)展演變見證人類漫長而艱辛的進化歷程。

在東非考古發(fā)現(xiàn)人類化石,人類起源“非洲說”風(fēng)靡世界的時候,經(jīng)過幾代考古學(xué)家不懈努力,終于在亞洲的泥河灣地層中發(fā)現(xiàn)了200萬年前人類活動的遺跡。正是泥河灣的發(fā)現(xiàn),動搖了“非洲單一起源論”,有力的支持了“多地起源學(xué)說”。因此,人們驕傲地把泥河灣稱作“東方人類的故鄉(xiāng)”。

人類進化的重要標志是會制作工具。古人類制作使用工具的階段分為舊石器時代和新石器時代。舊石器時代又分為早、中、晚三個時期。

舊石器早期

舊石器早期是從距今200多萬年到15萬年。這時的泥河灣氣候溫和而濕潤,河湖密布,百獸嬉戲、充滿生機。這個時期人類使用的石器類型很簡單,打制石器比較粗糙。這時候的人類和動物沒有太多區(qū)別,處于食物鏈的中段,而且經(jīng)常受到其它大型動物的攻擊。考古發(fā)現(xiàn)了這一時期一組相對完整的大象骨格化石,化石周圍散落著許多石制品,其中有一塊刮削器恰巧置于大象肋骨之上,考古人員根據(jù)考古發(fā)現(xiàn)復(fù)原了這一一場景。也就是泥河灣人在馬圈溝獵殺猛犸象的場景——著名的“人類第一餐”。

舊石器早期另外一處比較典型的遺址是小長梁遺址。中華世紀壇青銅甬道的第一階銅板這樣寫著:在中華大地上人類已經(jīng)出現(xiàn),最北一處石器地點是河北陽原小長梁。當時200萬年前的馬圈溝遺址還沒有被發(fā)現(xiàn),所以就寫了小長梁遺址。

在泥河灣遺址群當中,東谷坨遺址發(fā)現(xiàn)的遺物最多,也是改革開放后國務(wù)院批準的第一個中美聯(lián)合考古發(fā)掘項目。

舊石器中期

時間來到舊石器中期,舊石器中期距今15萬年到5萬年。這個時期泥河灣的氣候炎熱、喬木叢生,動植物種類繁多,適宜人類生存,石器加工水平相比早期的石器加工更加精細,種類比較多、分類明確。出現(xiàn)了石錐、凹缺刮削器等目的性和實用性很強的石器。這時人類已經(jīng)會巧妙運用石器進行捕獵,有了捕殺動物的能力。

侯家窯遺址最大的發(fā)現(xiàn)是,出土了距今十萬年前的人類化石,以及他們當時捕獵的工具——石球。在該遺址共出土了1079枚石球,這是在全世界同一時期出土石球數(shù)量最多的一個遺址。在博物館復(fù)原的十萬年前侯家窯人獵馬的場景中,古泥河灣人手上的工具,除了木棍,還有一種就像流星錘一樣的武器,這就是飛索石。用獸皮將兩個石球連接在一起,用最快的速度、最大的力度投擲出去,砸向馬群,以此來捕獲獵物。可見侯家窯人是多么聰明啊!

這個時期人類進化的進程加快,雖然這時泥河灣的氣候不及早期,但仍然有大量的食草動物,人類具備了能夠巧妙運用石器捕獵中小型動物的能力。

舊石器晚期

舊石器晚期距今5萬年——1萬年。這一晚期氣候條件變得惡劣,捕獵難度越來越大,人類為了適應(yīng)環(huán)境不得不提高石器加工水平,創(chuàng)新石器類型,于是出現(xiàn)了細石器。細石器就是人類采用間接打擊法,制作出小型的細石核、細石葉等,然后再進一步加工而成的石器。

這時的人類學(xué)會了用火,隨之制陶業(yè)也有了雛形。學(xué)會用火對于人類的發(fā)展有劃時代促進作用。在馬鞍山遺址,考古人員發(fā)現(xiàn)了30多處用火遺跡,同時還發(fā)現(xiàn)了一處保存完好的灶。在這里,還首次發(fā)現(xiàn)了裝飾品,主要以石質(zhì)和骨質(zhì)為主。雖然說材質(zhì)單一,還有點粗糙,但足見人類的愛美之心古已有之。

于家溝遺址在泥河灣遺址群中起到承上啟下的作用,在這里既有舊石器的遺存,也有新石器的遺存。在該遺址中最重要的是發(fā)現(xiàn)了距今一萬年以前的陶片,它是目前華北地區(qū)發(fā)現(xiàn)的最早的陶片,該遺址在1998年被評為全國十大考古新發(fā)現(xiàn)之一。

在復(fù)原的舊石器晚期人類生活場景中,古泥河灣人已經(jīng)穿上了用樹葉做的衣服,而且還佩戴著裝飾品。他們已經(jīng)具備了初步的審美觀。這個時期泥河灣的氣候條件雖然惡劣,但人類的生存能力有了明顯提高,征服自然的能力不斷增強。那么,到了新石器時代,人類又將面對怎樣的挑戰(zhàn)?

新石器時期

新石器時期距今1萬年——4000年。泥河灣人在河流兩岸繁衍生息,代代相傳。這一時期出現(xiàn)了農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、制陶業(yè),最重要的是人們掌握了石器的磨制技術(shù),出現(xiàn)了大量的有刃的石斧等石器。隨著生產(chǎn)工具的不斷進步,促使這一時期人類的生產(chǎn)力水平不斷提高,生活條件有了很大改善。

在姜家梁遺址我們發(fā)現(xiàn)了距今5000年的墓葬群,這是河北省首次發(fā)現(xiàn)并發(fā)掘的大型新石器時代墓地。墓葬以單人葬為主,也有雙人葬和多人葬。都為仰身屈肢葬,多人葬遵循垂直疊壓放置。

在姜家梁遺址還發(fā)現(xiàn)了距今7000年的房屋舊址。它們都采用半地穴結(jié)構(gòu),也是最早的建筑方式之一。

考古學(xué)把泥河灣一帶稱為“文化三岔口”。在周家山遺址也出土了代表廟底溝文化、紅山文化和后崗文化的陶制品,這就證實了泥河灣腹地曾經(jīng)是孕育璀璨華夏文明的發(fā)源地之一。

泥河灣從200萬年前馬圈溝的文化根基,又到于家溝上萬年文明起步,再到五千年前中華民族的凸現(xiàn),泥河灣人走過的歷程就是人類在中國走過的歷程。所以說,泥河灣是中華民族重要發(fā)祥地之一。(原標題:發(fā)現(xiàn)京西北‖“人類第一餐”現(xiàn)場)