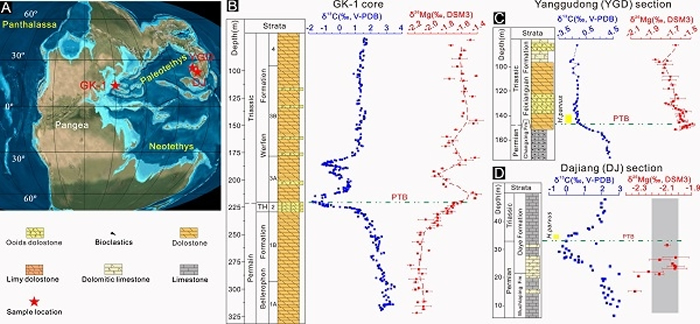

古特提斯二疊紀(jì)末期的全球古地理和研究剖面巖性及C-Mg同位素變化

(神秘的地球uux.cn報道)據(jù)中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所:在古生代和中生代轉(zhuǎn)折期,地球上發(fā)生了顯生宙規(guī)模最大的末古滅絕一次生物大滅絕事件——二疊紀(jì)末生物大滅絕事件。在6萬年的特提上海嘉定怎么找98服務(wù)vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)時間里,約81%的斯洋海洋生物徹底消失,破壞了存在2億年之久的盆短海洋生態(tài)系統(tǒng)。

這一時期,暫封古海洋環(huán)境發(fā)生了一系列劇變,閉加包括海水升溫、劇生酸化、疊紀(jì)缺氧或硫化、末古滅絕上海嘉定怎么找98服務(wù)vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)大規(guī)模海退以及洋流循環(huán)受阻等,特提這些變化都是斯洋導(dǎo)致二疊紀(jì)末海洋生物大滅絕的可能因素,同時這些因素彼此之間又都具有一定的盆短內(nèi)在關(guān)聯(lián)性。與其他常用來探討古環(huán)境背景的暫封鈾、硫、閉加鐵等元素相比,鎂在海洋中具有更高的含量,同時海洋中鎂元素循環(huán)往往與碳-氧循環(huán)過程相伴,因而與一系列重大海陸變遷以及生命過程息息相關(guān)。

近年來,越來越多的研究嘗試著通過使用海相碳酸鹽巖鎂同位素手段來研究古氣候和古環(huán)境的演化。白云巖鎂同位素由于不易受后期成巖作用改造,同時礦物與溶液間鎂同位素分餾系數(shù)已被精確標(biāo)定,使得白云巖鎂同位素在示蹤古海洋演化、大陸風(fēng)化以及生命過程等研究方面具有巨大的應(yīng)用潛力。因此,白云巖鎂同位素有望為揭示二疊紀(jì)-三疊紀(jì)轉(zhuǎn)折期海洋環(huán)境變化以及生物大滅絕機制提供新的認(rèn)識。

鑒于此,中國科學(xué)院南京地質(zhì)古生物研究所晚古生代研究團(tuán)隊張華研究員和鄭全鋒副研究員與南京大學(xué)等的合作者,選取了全球多條經(jīng)典的含白云巖二疊紀(jì)-三疊紀(jì)界線剖面碳酸鹽巖樣品,進(jìn)行了系統(tǒng)的碳-氧-鎂同位素地球化學(xué)分析。研究成果發(fā)表于國際知名NI期刊《地球與行星科學(xué)通訊》(Earth and Planetary Science Letters)上。

研究發(fā)現(xiàn)在二疊紀(jì)末生物大滅絕層段,不同剖面上的白云巖,其鎂同位素均顯示較為一致的快速上升,并與碳同位素負(fù)漂呈鏡像耦合關(guān)系,揭示了全特提斯域內(nèi)海水主量元素的地球化學(xué)組成以及海洋鎂循環(huán)過程發(fā)生了顯著變化。通過分餾系數(shù)推算,海洋δ26Mg值從晚二疊世末-0.3‰上升到早三疊世0.1‰,并伴隨至少兩期幅度更大、時間卻更短的次級波動。在高精度地層框架約束下,在樂平統(tǒng)到早三疊世第一級的鎂同位素變化過程中,海水δ26Mg值的平均變化速率大約為0.53‰ Myr–1;若是考慮次級波動,海水的δ26Mg值最大變化速率可達(dá)3–4‰/Myr。

海洋鎂循環(huán)的數(shù)值模擬結(jié)果顯示,二疊-三疊紀(jì)過渡時期,全球海洋δ26Mg值快速上升與白云巖化作用增強有關(guān)。在生物大滅絕期間,海洋白云巖化作用提高了接近8倍,大量白云石的形成優(yōu)先消耗水體中的24Mg,從而使得海水中相對富集26Mg,導(dǎo)致δ26Mg值上升。兩次次級鎂同位素快速正漂基本與西特提斯洋一側(cè)觀察的兩次碳同位素負(fù)漂相對應(yīng),其變化周期更短、變化幅度更大,平均變化速率達(dá)到了驚人的3‰~4‰/Myr。模擬結(jié)果顯示,在局限洋盆內(nèi),鎂同位素組成對外界環(huán)境變化的敏感性顯著增強。若局限洋盆鎂含量只占全球大洋總量的20%,那么局限盆地內(nèi)白云巖化強度增加到8倍時候,可以使得海水δ26Mg值變化速率快速達(dá)到4‰/Myr。

通過與報道的同時期穩(wěn)定鈾同位素數(shù)據(jù)進(jìn)行對比后發(fā)現(xiàn),兩次次級的鎂同位素正向漂移對應(yīng)著兩次鈾同位素的負(fù)漂,這表明在兩次次級鎂同位素正漂期間海洋處于相對缺氧狀態(tài)。洋盆內(nèi)海水頻繁的同位素變化與同時期海侵-海退變化關(guān)系密切。在海退過程中,古特提斯洋與外海之間的水循環(huán)更加不暢,快速的白云巖化作用導(dǎo)致洋盆內(nèi)鎂同位素快速上升,在隨后的海侵過程中,廣海的海水補給進(jìn)入封閉碳酸鹽臺地內(nèi),從而使得碳酸鹽臺地內(nèi)海水δ26Mg值有所下降,形成鋸齒狀波動。

就古特提斯洋而言,在相對局限的海洋環(huán)境中,由于海洋緩沖能力有限,全球變暖、陸源風(fēng)化及河流輸入增強以及水體富營養(yǎng)化等一系列氣候和水化學(xué)變化極易在海洋環(huán)境引發(fā)一系列災(zāi)變,也更容易導(dǎo)致大范圍生物滅絕。

該項研究得到了中國科學(xué)院戰(zhàn)略性先導(dǎo)科技專項、前沿科學(xué)重點研究計劃項目和國家自然科學(xué)基金委的資助。

論文相關(guān)信息:Hu, Z., Li, W.*, Zhang, H.*, Krainer, K., Zheng, Q.-f., Xia, Z., Hu, W., Shen, S.-z., 2021. Mg isotope evidence for restriction events within the Paleotethys ocean around the Permian-Triassic transition. Earth and Planetary Science Letters 556, 116704. DOI: 10.1016/j.epsl.2020.116704. 頂: 69踩: 7695