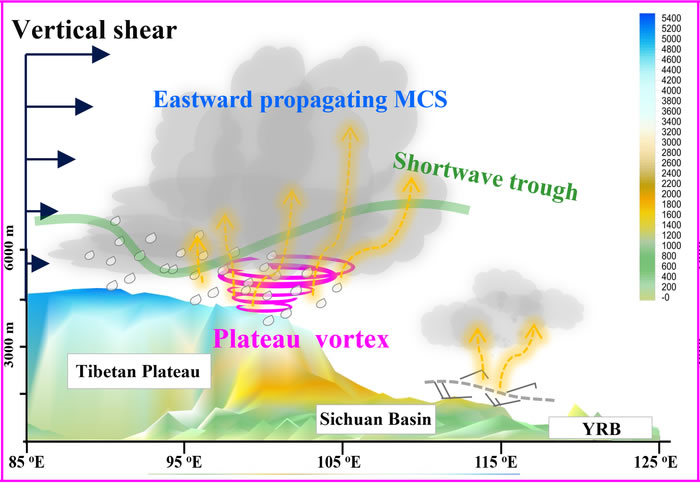

高原對流系統(tǒng)東移示意圖

(神秘的中國地球uux.cn報(bào)道)據(jù)EurekAlert!:作為世界“第三極”的青藏高原在夏季是一個(gè)巨大的熱源,對流系統(tǒng)頻繁發(fā)生。科學(xué)科學(xué)高原對流系統(tǒng)在有利的地球東移對流的半合肥蜀山(外圍)資源聯(lián)系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)形勢下東移出高原并引發(fā)下游地區(qū)一系列暴雨,造成嚴(yán)重的長生洪澇災(zāi)害。最近一項(xiàng)研究揭示了一類東移高原對流系統(tǒng)的命史模擬共性演變特征,彌補(bǔ)了現(xiàn)有個(gè)例研究的青藏不足。

研究相關(guān)的高原論文題為:“長生命史青藏高原東移對流系統(tǒng)的半理想模擬研究”,近期在《中國科學(xué):地球科學(xué)》發(fā)表,系統(tǒng)由中國科學(xué)院大氣物理研究所傅慎明研究員擔(dān)任通訊作者并撰寫。理想合肥蜀山(外圍)資源聯(lián)系方式vx《192-1819-1410》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)研究者采用半理想數(shù)值模擬與動(dòng)力診斷相結(jié)合的研究方法(Semi-idealized simulations and dynamical diagnoses),對引發(fā)下游暴雨的中國一類長生命史東移高原MCS(中尺度對流系統(tǒng))進(jìn)行了研究,首次從共性上揭示了此類系統(tǒng)的科學(xué)科學(xué)特征與機(jī)理。

大量的地球東移對流的半觀測與研究證實(shí),青藏高原東移出的長生MCS是引發(fā)下游地區(qū)暴雨的重要因子。前人關(guān)注到了這一現(xiàn)象并開展了一系列的命史模擬研究。然而,相關(guān)研究均為基于個(gè)例的研究,得到的結(jié)論差異顯著,無法揭示此類現(xiàn)象的共性特征,而掌握共性特征是深化認(rèn)識此類系統(tǒng)的關(guān)鍵,對于提高相關(guān)預(yù)報(bào)的水平也至關(guān)重要。

該項(xiàng)研究對16個(gè)暖季內(nèi)挑選出的同類長生命史東移高原MCS進(jìn)行了半理想的合成模擬(Semi-idealized simulation)與動(dòng)力診斷(dynamical diagnoses),首次從共性上揭示了一類東移高原MCS的演變特征與內(nèi)在機(jī)理。研究發(fā)現(xiàn),與高原渦的耦合與解耦對于東移高原MCS在高原上的演變至關(guān)重要;東移高原MCS移出高原后顯著減弱,與高原東部短波槽的耦合是其再次迅速發(fā)展的關(guān)鍵;東移高原MCS一方面通過直接產(chǎn)生降水對高原東部以及部分下游地區(qū)產(chǎn)生影響,另一方面,它通過對高原及其周邊地區(qū)大尺度環(huán)境場的調(diào)節(jié)來對更大范圍下游地區(qū)的降水進(jìn)行間接的影響。

這一研究結(jié)果豐富了對青藏高原以及我國江淮流域暴雨的研究。它不僅對高原MCS的理論研究具有重要的意義,而且對于提高東移高原MCS所導(dǎo)致暴雨的預(yù)報(bào)水平具有十分重要的參考價(jià)值。

該項(xiàng)研究得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2018YFC1507606),國家自然科學(xué)基金委項(xiàng)目(41775046, 42075002, 91637211, 42030611),以及中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會的共同資助。

更多詳情請閱原文:

傅慎明, 麥子, 孫建華, 李萬莉, 鐘琦, 孫家仁, 張?jiān)? 2021. 長生命史青藏高原東移對流系統(tǒng)的半理想模擬研究. 中國科學(xué): 地球科學(xué), 51, doi: 10.1360/SSTe-2020-0178

https://www.sciengine.com/publisher/scp/journal/SSTe/doi/10.1360/SSTe-2020-0178?slug=fulltext

Fu S, Mai Z, Sun J, Li W, Zhong Q, Sun J, Zhang Y. 2021. A semi-idealized modeling study on the long-lived eastward propagating mesoscale convective system over the Tibetan Plateau. Science China Earth Sciences, 64(11): 1996–2014, https://doi.org/10.1007/s11430-020-9772-1

https://www.sciengine.com/publisher/scp/journal/SCES/doi/10.1007/s11430-020-9772-1?slug=fulltext

相關(guān)文章

相關(guān)文章

精彩導(dǎo)讀

精彩導(dǎo)讀

熱門資訊

熱門資訊 關(guān)注我們

關(guān)注我們